세계가 그래픽처리장치(GPU) 확보 전쟁에 뛰어들면서 데이터센터가 국가 핵심 인프라로 급부상하고 있다. 인공지능(AI) 경쟁의 핵심인 연산 능력을 확보하기 위해선 GPU뿐 아니라 이를 안정적으로 운영·저장할 데이터 인프라가 필수적이기 때문이다. 한국 정부도 AI 데이터센터를 ‘국가전략 기술 시설’로 지정하고 세제·인허가 지원 체계를 마련하는 등 제도적 기반 확충에 속도를 내고 있다.

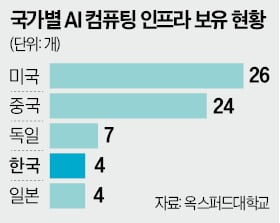

11일 영국 옥스퍼드대 연구에 따르면 현재 세계 32개국만이 AI 특화 초대형 데이터센터를 운영 중인 것으로 나타났다. 전문 AI 데이터센터의 90% 이상은 미국과 중국에 집중돼 있다. 미국은 데이터센터를 국가 안보 자산으로 간주하고 인허가 절차를 대폭 단축했다. 중국은 재생에너지 기반 초대형 센터를 사막 지역에 건설하며 AI 연산력을 키우고 있다. 유럽연합(EU)도 2030년까지 회원국 전역에 2000억유로 규모의 AI 인프라 투자 계획을 세웠다. 빌리 레돈비르타 옥스퍼드대 교수는 “AI 시대의 석유는 컴퓨팅 파워”라며 “이 자원을 확보한 국가가 기술 패권을 쥘 것”이라고 말했다.

한국은 상대적으로 인프라 확충 속도가 더디다. 정부가 추진 중인 AI 컴퓨팅센터·데이터센터 프로젝트가 지역 민원과 전력 계통 규제에 묶여 지연되면서다. 업계에선 “GPU를 사더라도 전력과 냉각 설비가 갖춰지지 않으면 돌릴 수 없다. 전력망, 냉각, 통신망, 보안 체계를 포함한 ‘AI 인프라 패키지 전략’이 필요하다”는 지적이 나온다.

이 때문에 국내에서도 AI 데이터센터를 명확히 국가전략시설로 분류해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다. 기획재정부와 산업통상부는 AI 데이터센터를 ‘전략기술 세액공제 대상’에 포함하고, 전력계통영향평가 등 인허가 절차를 간소화하는 방안을 검토 중이다. 박우영 에너지경제연구원 전력정책연구본부장은 “AI 데이터센터를 지역 민원 수준의 문제로 묶어두면 한국의 AI 경쟁력은 제자리걸음 할 수밖에 없다”고 했다.

전문가들은 데이터센터가 GPU, 전력, 냉각, 통신망 등 네 가지 인프라가 유기적으로 맞물려야 하는 만큼 정부의 체계적인 지원이 필요하다고 입을 모은다.

AI 업계 관계자는 “10년 전만 해도 태양광이 ‘돈 먹는 패널’로 불렸지만, 지금은 재생에너지의 중심축이 된 것처럼 데이터센터도 산업의 한 기둥으로 진화하고 있다”며 “GPU 확보 경쟁이 곧 산업 주권 경쟁이 된 만큼 국가 차원의 체계적인 지원 전략이 필요하다”고 말했다.

안정훈 기자 ajh6321@hankyung.com

2 hours ago

1

2 hours ago

1

English (US) ·

English (US) ·