“한국 사람들 참 부러워요. 이렇게 많은 사람이 시 축제에 모이고, 시집도 많이 팔리고, 지하철에도 시가 있고…. 한국인이 이토록 시를 좋아하는 이유가 뭐예요?” 최근 열린 ‘서울, 세계 시 엑스포 2025’ 축제에서 외국 시인들이 자주 던진 질문이다. 우리보다 인구가 많은 프랑스나 일본에서도 시집 초판 분량이 500부 정도밖에 안 되는데 한국에서는 1000부 넘는 경우가 많고, 베스트셀러 시집은 50만~100만 부까지 팔리는 게 신기하다는 것이다.

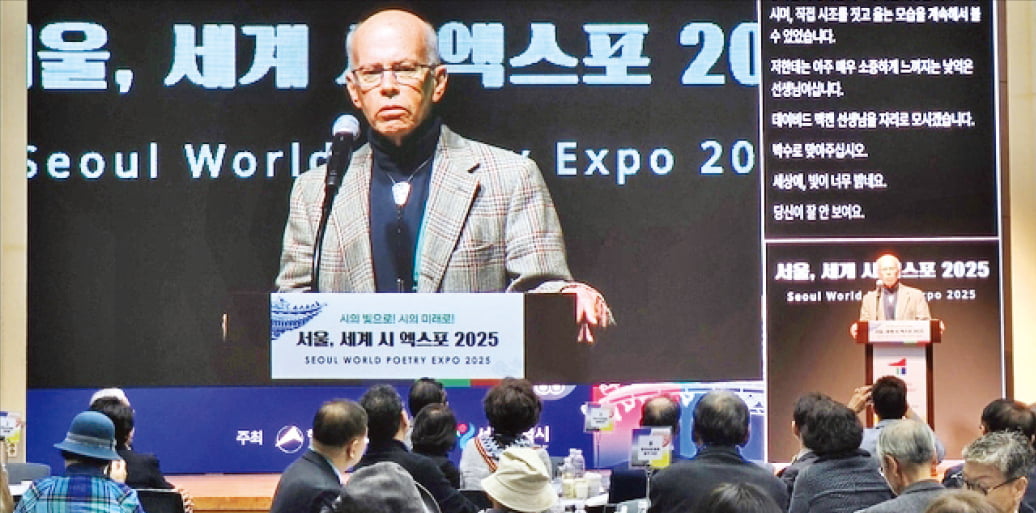

지난주 수~토요일 서울 건국대 새천년관에서 국내외 시인 300여 명이 펼친 서울, 세계 시 엑스포 2025에 외국 시인 16명이 참가하고 13명은 화상으로 동참했다. 이 자리에서 ‘파란 눈의 시 전도사’로 불리는 데이비드 매캔 미국 하버드대 명예교수는 김소월의 ‘진달래꽃’을 유창한 한국어로 암송하며 “놀라운 시(amazing poem)!”라고 극찬했다.

외국 시인 시조창에 박수갈채

그는 1966~1968년 첫 평화봉사단원으로 한국에 왔다가 김소월 시에 반했고 한국문학에 심취했다. 하버드대 한국학연구소장을 지내면서 영문 문예지 ‘아젤리아’(AZALEA·진달래)를 창간해 한국문학을 영미권에 널리 알린 주역이기도 하다.

그는 한국 시와 시조를 좋아하고 직접 쓰게 된 배경을 설명하면서 ‘청산리 벽계수야…’로 시작하는 황진이 시조를 읊고, 시조창까지 구성지게 불러 큰 박수를 받았다. 평화봉사단 시절 안동 농림고 영어 교사로 일하며 막걸리와 노래를 즐기던 얘기 끝에는 ‘안동에서의 어느 날 밤’이라는 자작 시조를 한국어로 들려줬다. “하룻밤 안동 시내 골목 술집 구경하고/ 머리가 삥삥 돌아 논둑길에 엎어지고/ 도야지 꿀꿀꿀 소리 ‘이제 왔노’ 하더라.” 객석에서 연이어 환호가 터졌다. 세계 각국 시인들과 청중이 어깨를 들썩이며 한국 시의 매력에 젖는 순간이었다.

이후 외국인들의 질문이 잇따랐다. “한국 서점에는 시집 코너가 따로 있다면서요? 시집이 베스트셀러가 되는 것도 놀라운데 밀리언셀러까지 터진다니! 시낭송대회만 수백 개에 달한다고요?” 그러고 보니 지하철과 공중화장실에도 시가 붙어 있는 나라가 한국이다. 시낭송대회가 줄을 잇고 낭송가를 꿈꾸는 지망생이 30만 명에 이른다고 한다. 필사 시집 열풍도 계속되고 있다. 교보문고에 따르면 지난해 시집 판매량은 전년 대비 9.9% 늘었고 올해도 상반기까지 전년 동기 대비 약 27% 증가했다.

대체 한국은 어떻게 ‘시의 나라’가 됐을까. 이 질문은 20여 년 전 프랑스에서도 들었다. 파리7대학에서 대학원생을 대상으로 강의할 기회가 있었는데, 그때 “한국에서 유난히 시집이 많이 팔리는 이유가 무엇인가”라는 질문을 받았다. 한 번도 생각해 본 적 없는 주제여서 다음주까지 알아보고 답을 주겠노라 얼버무렸다. 이 물음은 단순히 문학 취향을 넘어 한국인의 언어와 정신문화, 정서와 사회구조, 역사적 배경과 맞닿은 것이었다. 서울로 전화하는 등 온갖 채널로 해답을 구하다가 가까스로 찾은 답 중 하나가 시문을 중시한 과거시험의 영향이 아닌가 하는 것이었다.

고려 광종 때부터 약 1000년간 이어진 과거제의 핵심은 시부(詩賦)와 제술(製述)이었다. 시문을 능숙히 다루고 시를 잘 쓰는 것이 시대를 해독하는 능력이자 엘리트의 자질로 여겨졌다. 시는 곧 정치·도덕·교양을 아우르는 종합시험의 함축된 답안지였다. 중국 역시 과거시험에서 시를 중시했지만 송대 이후 경학·정책문 중심으로 이동하며 시 비중이 줄어든 반면, 한국은 시 중심 문화가 19세기 말까지 유지됐다. 이 덕분에 시문을 숭상하고 시를 애호하는 풍토가 사회 전반에 뿌리내렸다.

'시의 날' 수놓은 시낭송 릴레이

이제 와 다시 생각하니 과거제뿐만이 아니다. 한국어 자체의 시적 감수성과 한국인의 정서적 결합도 특이한 요소다. 한국어는 어순이 비교적 자유롭고 주어를 생략할 수 있으며, 감정 중심의 표현에 능하다. 고저보다 장단을 중시하는 우리말 특유의 리듬과 호흡, 감정을 농축해 전달하는 데 유리한 구조도 시 쓰기와 낭송에 유리하다.

또 하나는 ‘침묵의 시대’를 넘는 은유와 함축의 미학이다. 한국의 근현대사는 일제강점, 분단, 전쟁, 군사정권을 거치며 언어의 검열과 억압을 겪었다. 그때 시는 저항의 언어이자 은폐된 발화가 됐다. 말할 수 없을 때, 시는 더 많은 것을 말한다. 이는 풀리지 않는 한(恨)의 슬픔과 서로를 어루만지는 정(情)의 따뜻함과 맞물려 한국 시 특유의 감성 공유 기능으로 확장된다.

여기에 시 낭송과 필사 열기까지 더해졌다. 시 낭송은 단순히 시를 읽는 것을 넘어 목소리·호흡·몸짓으로 시를 표현하는 ‘입 문학’이다. 한국 현대시 60년을 기념해 1967년 서울시민회관(현 세종문화회관)에서 처음 열린 ‘시인 만세’에 3000명이 몰려 성황을 이뤘다. 1987년 ‘시인 만세’ 땐 암표까지 나돌았다. 이 전통을 이어 1991년 출범한 재능시낭송대회에는 그동안 3만7000여 명이 참가해 실력을 겨뤘다.

시 필사 열기도 전국적인 현상이다. 필사 행위는 좋은 시를 따라 쓰면서 자신을 돌아보고 내면을 비춰보는 과정이다. 인스타그램에는 시집 속 문장을 올리는 게시물이 넘친다. 필사한 시 구절을 널리 공유하는 플랫폼도 생겼다. 낭송이 ‘발화’라면 필사는 ‘체화’다. 이 두 흐름은 시의 단순 향유를 넘어 체험·공유·재생산의 순환구조로 이어진다.

‘한국 시의 날’인 지난 1일에는 국내 시인 23명이 세계 시 엑스포 무대에서 자작시 낭송 릴레이를 펼쳤다. 이틀 전 벽안의 미국 시인이 ‘진달래꽃’과 ‘청산리 벽계수’를 노래한 그 무대에서 자신의 시를 낭송하는 이들의 표정은 더없이 행복해 보였다. 게다가 ‘K컬처’ 열풍을 타고 재외 한국문화원에서 한국어 학습자를 대상으로 한 시낭송대회까지 열리면서 한국 시가 국제 교류의 한 축으로 떠오르고 있다니, 과연 한국은 ‘시의 나라’임에 틀림없다.

5 days ago

4

5 days ago

4

![[기고] AI 제조 혁신의 성패, 내재화·생태계 구축이 가른다](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

![닷컴 버블의 교훈[김학균의 투자레슨]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

English (US) ·

English (US) ·