몽테스키외 텍스트의 편식을 경계하며 법고창신(法古創新. 옛것을 본받아 새로운 것을 창조한다)해야 한다고 지난 글에서 주장했습니다. 그때 슬쩍 꺼낸 연암 박지원(1737∼1805)은 내로라하는 글쟁이로 추앙받는 인물입니다. 글쓰기를 병법에 빗댄 가르침을 새기며 그를 스승으로 다시 모십니다.

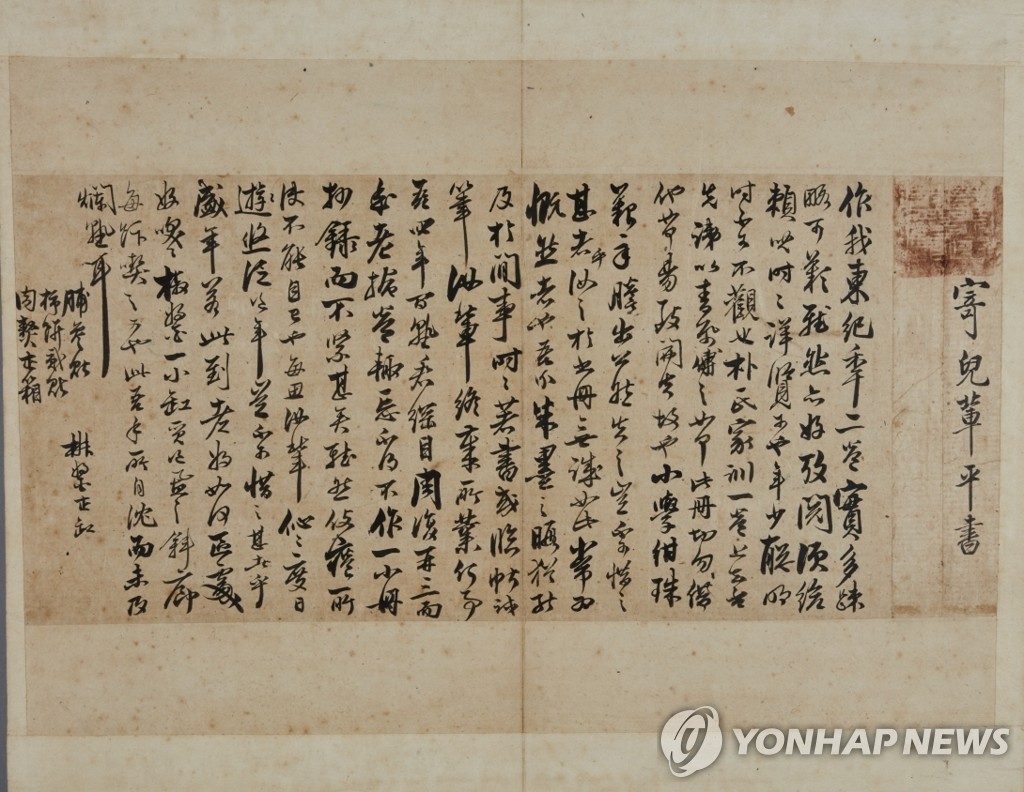

[비유컨대 글자는 군사요 글 뜻은 장수요 제목은 적국이요 고사의 인용은 전장의 진지를 구축하는 것이요 글자를 묶어서 구를 만들고 구를 모아서 장을 이루는 것은 대오를 이루어 진을 치는 것과 같다. 운을 맞추어 읊고 멋진 표현으로써 빛을 내는 것은 징과 북을 울리고 깃발을 휘날리는 것과 같으며 앞뒤의 조응이란 봉화요 비유란 유격(遊擊)이요 억양반복(抑揚反覆)이란 맞붙어 싸워 서로 죽이는 것이요 파제(破題)한 다음 마무리하는 것은 먼저 성벽에 올라가 적을 사로잡는 것이요 함축(含蓄)을 귀하게 여기는 것은 늙은이를 사로잡지 않는 것이요 여운을 남기는 것은 군대를 정돈하여 개선하는 것이다.]

이미지 확대

[국립전주박물관 제공]

적지나 전열 밖에서 그때그때 형편에 따라 적을 기습적으로 공격하는 일이 유격이랍니다. 유격을 비유에 비유한 것에 고개가 끄덕여집니다. 늙은이를 사로잡지 않는 것을 함축에 빗댄 대목에서는 무릎을 치게 되고요. 여운을 남기는 게 정말 중요한 거구나 하면서는 아~ 하고 작은 탄성을 터뜨립니다.

『과정록(過庭錄)』에서 아들 박종채가 전하는 아버지의 반문을 함께 읽습니다. [남을 아프게 하지도 가렵게 하지도 못하고, 구절마다 범범하고 데면데면해서 우유부단하기만 하다면 이런 글을 대체 얻다 쓰겠는가?] 자못 서늘합니다. 굵은 장작을 빠개는 도끼날처럼.

학문도 깊었던 연암은 공부하는 사람들의 태도에 대해서도 조언합니다. "모르는 것이 있으면 길 가는 사람을 붙잡고라도 물어야 한다. 설사 아랫사람이 나보다 한 글자라도 많이 안다면 먼저 그에게 배워야 한다." 왜 후학들이 그렇게나 연암, 연암 하는지 조금은 알겠습니다. (서울=연합뉴스, 고형규 기자, uni@yna.co.kr)

※ 이 글은 다음의 자료를 참고하여 작성했습니다.

1. 설흔·박현찬, 『연암에게 글쓰기를 배우다』, 예담, 2011 (서울도서관 전자책, 유통사 예스24) - 신호열·김명호 역, 민족문화추진회 편 『소단적치인』(제1권) 재인용

2. 은유, 『쓰기의 말들 : 안 쓰는 사람이 쓰는 사람이 되는 기적을 위하여』, 도서출판 유유, 2016

3. 박수밀, 『한자의 쓸모』, 여름의서재, 2024

4. 표준국어대사전

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년09월22일 05시55분 송고

![KT, 위약금 환급 절차 개시⋯전체 가입자 면제 여부는 '아직' [2025 국감]](https://image.inews24.com/v1/ee8954b2754abe.jpg)

English (US) ·

English (US) ·