이승만 아들 권총자살, YS·DJ 아들 줄구속 수모

DJ 차남 홍업 별세, 민주화 동반자이자 그림자

아버지 연좌에서 벗어나려면 권력구조 바꿔야

DJ 차남 홍업 별세, 민주화 동반자이자 그림자

아버지 연좌에서 벗어나려면 권력구조 바꿔야

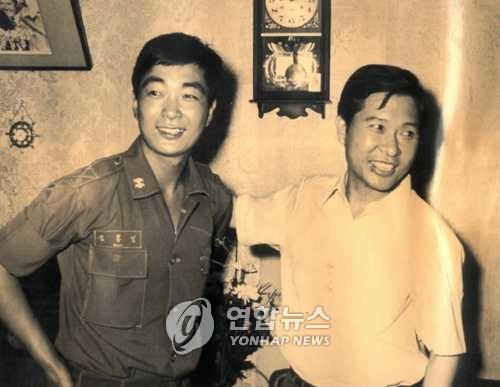

이미지 확대

일본에서 납치됐다가 동교동 자택으로 돌아온 김대중 전 신민당 대선후보가 차남 김홍업 중위의 등을 어루만지며 밝은 표정을 짓고 있다.<연 합뉴스. 무단전재-재배포 금지.>

(서울=연합뉴스) 김재현 선임기자 = 이강석(1937년생)은 어느 날 갑자기 권력의 중심으로 불려 들어왔다. 1957년 3월 26일, 이승만은 자신의 82세 생일을 국가 경축일로 선포하고 성대한 입양식을 열었다. 대법원장 김병로와 국무위원 전원이 참석했다. 권력자들이 이강석 앞에 머리를 조아린 그날의 장면은 왕세자 책봉식을 방불케 했다.

양아버지의 후광을 등에 업은 이강석은 세상에 두려울 것이 없었다. 육사(16기)에 입학했다가 1학기 만에 자퇴한 그는 곧 시험도 보지 않고 서울대 법대에 편입했고, 권총을 찬 채 경호원들과 함께 학교를 다녔다. 그러나 권력은 끝내 그를 지켜주지 못했다. 부정선거로 이승만이 무너진 순간, 그는 속죄 대신 패륜을 택했다. 부모와 동생을 향해 방아쇠를 당한 뒤 마지막 총구를 자신에게 겨눈 것이다. 이승만, 이기붕 다음의 권력 서열 3위이자 '언터쳐블'로 불리던 청년은 그렇게 한순간에 가문의 비극과 함께 사라졌다.

이미지 확대

이승만 대통령의 장남으로 입적된 이강석(사진 왼쪽)이 경무대에서 이 대통령 내외와 친부인 이기붕 민의원 의장 내외와 친동생과 기념사진을 찍는 모습 (1957.5.27)/박복선 <저작권자 ⓒ 2000 연합뉴스. 무단전재 금지>

군사정권 시절에도 비극은 이어졌다. 박정희의 아들 박지만은 아버지의 뒤를 이어 육사(37기)에 입학했으나 4학년 때 아버지가 피살되자 측근들의 외면으로 권력의 무상함을 체감해야 했다. 대위로 전역한 뒤에는 마약에 빠져 감옥을 드나들었다.

전두환의 아들들은 아버지의 비자금 은닉과 불법 재산 상속 문제로 지금도 당국과 언론의 추적에서 벗어나지 못한다. 전두환의 쿠데타 동지였던 노태우의 아들 노재헌은 5·18 묘역을 찾아 참배하며 아버지의 과오를 대신 사죄하는 길을 걸었다.

민주주의의 상징으로 불린 김영삼과 김대중의 자식들도 권력의 달콤함과 비정함을 피하지 못했다. 김영삼의 아들 김현철, 김대중의 세 아들 김홍일·김홍업·김홍걸은 권력형 비리로 줄줄이 구속됐다. 이후 노무현의 딸 노정연, 이명박의 아들 이시형, 문재인의 자녀 문준용·문다혜도 정치 공격의 표적이 돼 평범한 청년으로 존재할 권리를 잃었다.

이미지 확대

박정희 대통령이 1977년 육사(37기)에 입학한 생도 박지만과 악수하는 모습. (저작권자 ⓒ 2000 연합뉴스.무단전재 금지)

민주화 영웅의 아들 홍업씨가 평생의 무거운 짐을 내려놓고 세상을 떠났다. 그가 이사장으로 있던 김대중평화센터의 부고는 "아버지의 영광 뒤에서 고난을 함께 짊어졌던 아들의 삶"이라고 기록했다. 민주화 운동에 헌신했던 김대중의 동지이자 정치적 동반자였지만, 대통령 자녀라는 숙명 앞에서 세상의 부정적 시선을 끝내 떨쳐내지 못했다.

대통령 집안의 불행은 단순한 개인의 잘못을 넘어, 제왕적 대통령제에서 비롯된 필연적 과정이다. 이 비극의 전철을 끊으려면 권력자의 절제와 제도 개혁이 함께 뒷받침돼야 한다. 대통령의 자녀들이 더 이상 아버지의 과오를 짊어지는 연좌의 대상이 아니라 한 인간으로 존중받을 수 있는 사회로 나아가야 한다.

jahn@yna.co.kr

제보는 카카오톡 okjebo <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 2025년09월26일 08시00분 송고

![KT, 위약금 환급 절차 개시⋯전체 가입자 면제 여부는 '아직' [2025 국감]](https://image.inews24.com/v1/ee8954b2754abe.jpg)

English (US) ·

English (US) ·