광유전학은 뉴런에 특정 파장의 빛을 쏴 뉴런의 활성을 조절하는 기술이다. 뉴런에서 빛에 반응하는 광 단백질이 발현될 때를 이용한다.

다양한 뇌 질환의 원인을 규명하고, 난치성 뇌질환 치료법을 개발할 것으로 기대되고 있다.

광유전학은 빛을 뇌로 전달하는 방식으로 지난 수십년간 광섬유를 사용해왔다. 외부 광원으로부터 깊은 뇌 영역까지 빛을 전달하기 위해서다.

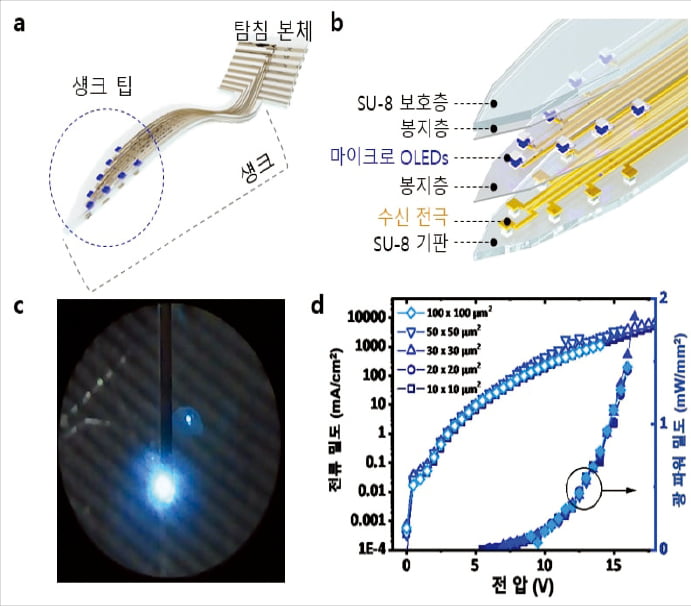

최근엔 단일 뉴런을 자극하기 위한 유연 광섬유, 초미세 광원 집적 ‘뉴럴 프로브(probe)’ 연구가 활발하다. 뉴럴 프로브는 인체의 뇌에 정확하게 삽입하면서 무른 뇌 조직의 손상을 최소화하는 것이 관건이다.

KAIST 전기전자공학부 최경철 교수와 이현주 교수, 이소민 박사후연구원 공동 연구팀은 유연한 마이크로 유기발광다이오드(OLED)가 집적된 광유전학용 뉴럴 프로브 개발에 성공했다고 6일 밝혔다.

연구팀은 마이크로 OLED가 매우 작은 영역의 뉴런에도 정확하게 빛을 조사할 수 있어 부작용을 최소화할 수 있다는 점에 주목했다.

마이크로 OLED는 미세한 파장 조절로 정밀하게 빛을 컨트롤할 수 있고, 다중 자극을 통해 복잡한 뇌 기능을 동시에 연구하는 데 유리하다. 그러나 체내 수분 등에 의해 전기적 특성이 쉽게 사라지기 때문에 생체 삽입형 전자장치로 활용하는 데 한계가 있었다. 극도로 얇고 유연한 탐침 내부를 설계하는 공정도 어려웠다.

연구팀은 산화알루미늄과 파릴렌-C로 구성된 초박막 유연 봉지막을 얇은 탐침 형태인 260~600 마이크로미터(㎛) 너비로 패터닝했다.

봉지막은 소자를 외부 산소와 물 분자 등으로부터 완전히 차단하는 막 기술로 소자의 수명을 연장하고 신뢰성을 높일 때 쓴다.

이와 함께 인접한 OLED 픽셀 간 전기적 간섭 현상을 없애고 각 픽셀을 공간적으로 분리하기 위해 ‘화소 정의막(pixel define layer)’ 기술을 도입해 8개의 마이크로 OLED를 독립적으로 개별 구동할 수 있게 했다.

또 소자 내 다중 박막층의 잔류 응력과 두께를 정밀하게 조절해 생체 내 환경에서 소자의 유연성을 유지할 수 있도록 했다. 휘어짐 없이 삽입이 가능하도록 소자의 기계적 스트레스를 최적화해 설계했다는 뜻이다.

이런 기술들을 써서 연구팀은 470 나노미터(㎚) 파장에서 1밀리와트(㎽)/㎟이상 광 파워 밀도를 가진 마이크로 OLED 집적 유연 뉴럴 프로브를 개발했다.

초박막 유연 봉지막은 하루당 0.0000266 g/㎡수준의 낮은 투습률을 보였다. 소자 수명은 10년 이상을 예상했다.

연구팀 관계자는 “이번 연구성과는 유연 프로브 형태로는 최초로 학계에 보고한 것”이라며 “유연 OLED가 인체 삽입형 치료기기의 새로운 패러다임을 제시할 것으로 기대한다”고 말했다.

이번 연구는 과학기술정보통신부 산하 한국연구재단의 전자약 기술개발 사업(과제명 ‘빛 자극 전자약의 핵심 원천기술 개발 및 생체 적용가능성 검증’)의 지원을 받았다.

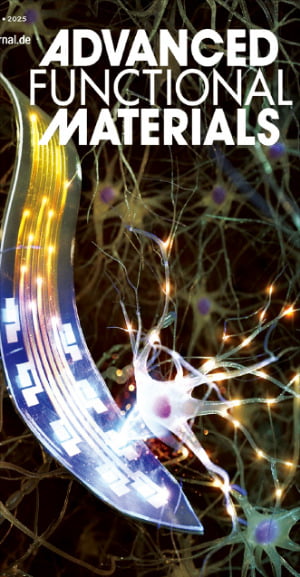

논문은 나노과학 분야 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리얼즈’ 7월 표지논문(사진)에 선정됐다.

이해성 기자 ihs@hankyung.com

4 hours ago

2

4 hours ago

2

![AI 데이터센터 전력 대란 경고등…해법은 '지방 분산' [AI브리핑]](https://image.inews24.com/v1/63f5dd45201010.jpg)

English (US) ·

English (US) ·