이종호 전 과학기술정보통신부 장관(사진)은 20일 “전장이 인공지능(AI) 기반으로 재편되면서 유무인 복합 체계의 두뇌 역할을 할 우주방산 반도체의 자립이 시급해졌다”고 강조했다. 이 전 장관은 반도체 트랜지스터의 3차원 구조인 벌크 핀펫을 처음 개발한 세계에서 손꼽히는 석학이다.

그는 “국내에서 개발한 무기를 수출하려고 해도 핵심 부품인 반도체가 외국산이면 수익을 확보하기 어렵다”며 “단순한 수급 문제를 넘어선 안보 리스크”라고 지적했다.

방위사업청에 따르면 한국 방산업체는 레이더, 유도무기 등 50여 개 주요 무기체계에 적용되는 반도체의 약 99%를 해외에 의존하고 있다. 이 전 장관은 “지대공·지대지 미사일 등 유도무기는 해외 수요가 많아 산업적으로 의미가 있지만 핵심 부품을 외국에서 조달하면 그냥 조립해서 파는 수준에 머물 뿐”이라며 “유도무기 내 유도항법제어(GNC) 기술의 기반은 결국 반도체”라고 설명했다.

그는 우주방산 반도체 등 핵심 부품의 기술 자립을 위해 장관 재직 당시인 2023년 국방부, 방사청과 과기정통부 간 기술 협력을 주도했다. 방사청이 사상 처음으로 반도체 전문가 네 명을 채용한 것도 이런 협력의 결과다. 이 전 장관은 “반도체 모듈의 완성품 중심 구매 관행을 바꾸기 위해 핵심 모듈을 우리가 직접 개발하자고 강하게 주장했다”며 “수차례 협의한 끝에 방사청을 설득했다”고 말했다.

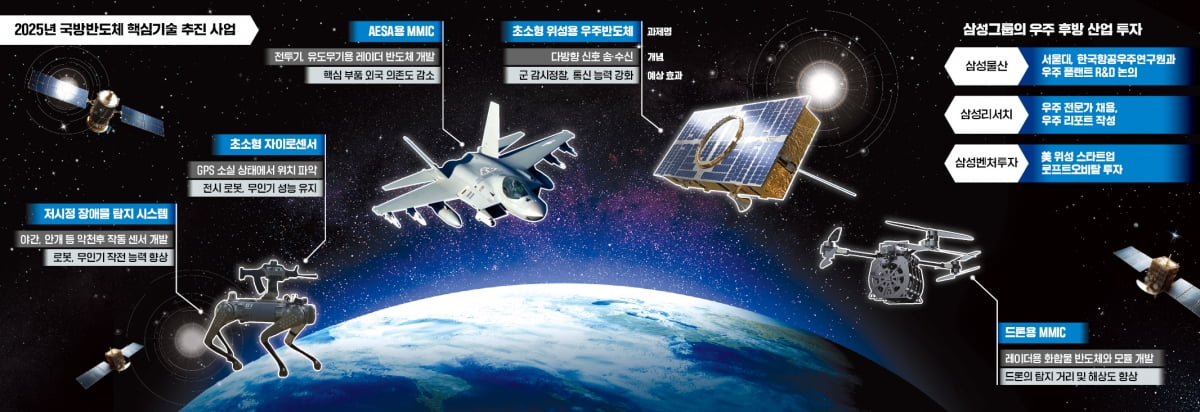

방사청이 지난 19일 국산화하겠다고 밝힌 5개 국방 반도체 중 하나인 ‘X-대역 단일기판 마이크로파 집적회로(MMIC)와 프런트엔드 모듈 플랫폼 개발’ 사업이 이 전 장관이 강조하는 유도무기 국산화와 직결돼 있다. 이 사업은 전투기와 유도미사일 등에 들어가는 능동위상배열(AESA) 레이더를 국산화하는 것이다. AESA 레이더의 핵심인 MMIC는 고가인 데다 기술 축적이 안 돼 있어 대부분 수입에 의존했다. MMIC는 질화갈륨 갈륨비소 등으로 만드는 화합물 반도체다.

이 전 장관은 우주방산 반도체를 국가 전략산업으로 육성해야 한다고 강조했다. 위성, 드론, 전차, 레이더 등에 들어가는 반도체 대부분이 극도로 까다로운 조건과 정밀성을 요구해서다. 그는 “반도체 강국인 한국이 기존 산업 인프라를 활용해 전용 공정과 패키징 기술을 확보하면 충분히 대응이 가능하다”며 “기술을 내재화해야 무기와 위성의 완성도뿐 아니라 수출 경쟁력도 높일 수 있다”고 했다.

이 전 장관은 우주방산 반도체 국산화 추진의 최대 걸림돌로 공공부문의 보수적인 문화를 꼽았다. 그는 “공무원은 연구개발(R&D)에 실패하면 감사를 받을까 봐 새로운 시도를 꺼린다”며 “중국처럼 R&D 부문의 실패를 용인하고 될 때까지 밀어줘야 한다”고 지적했다.

미국이 가장 관심을 두는 전략자산인 반도체를 과학 외교 무기로 발전시켜야 한다고 그는 강조했다. 이 전 장관은 “장관 재직 시절 미국과의 외교 현장에서 한국이 고대역폭메모리(HBM)를 통해 영향력을 행사할 수 있다는 걸 체감했다”고 말했다. 이어 “반도체와 우주방산, 에너지를 하나의 벨트로 엮는 전략이 필요하다”며 “이들 산업을 연계해 한·미 간 기술 교류와 경제 협력을 증진시키는 아젠다를 새로 마련할 필요가 있다”고 제안했다.

강경주/이해성 기자 qurasoha@hankyung.com

7 hours ago

1

7 hours ago

1

![[포토] 유창동 KAIST 교수 발표](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/20/news-p.v1.20250520.3c0d9aa8cf0c46a084c90e50e0d06ef0_P1.jpg)

![[포토] SOTEC 2025](https://img.etnews.com/news/article/2025/05/20/news-p.v1.20250520.e9c79dcdcf28412782266d982c141648_P1.jpg)

![[시승기] 주행 거리 확대 ·패밀리 룩 적용…'기아 더 뉴 EV6'](https://it.donga.com/media/__sized__/images/2025/5/20/c594a7dac6fe425b-thumbnail-960x540-70.jpg)

English (US) ·

English (US) ·