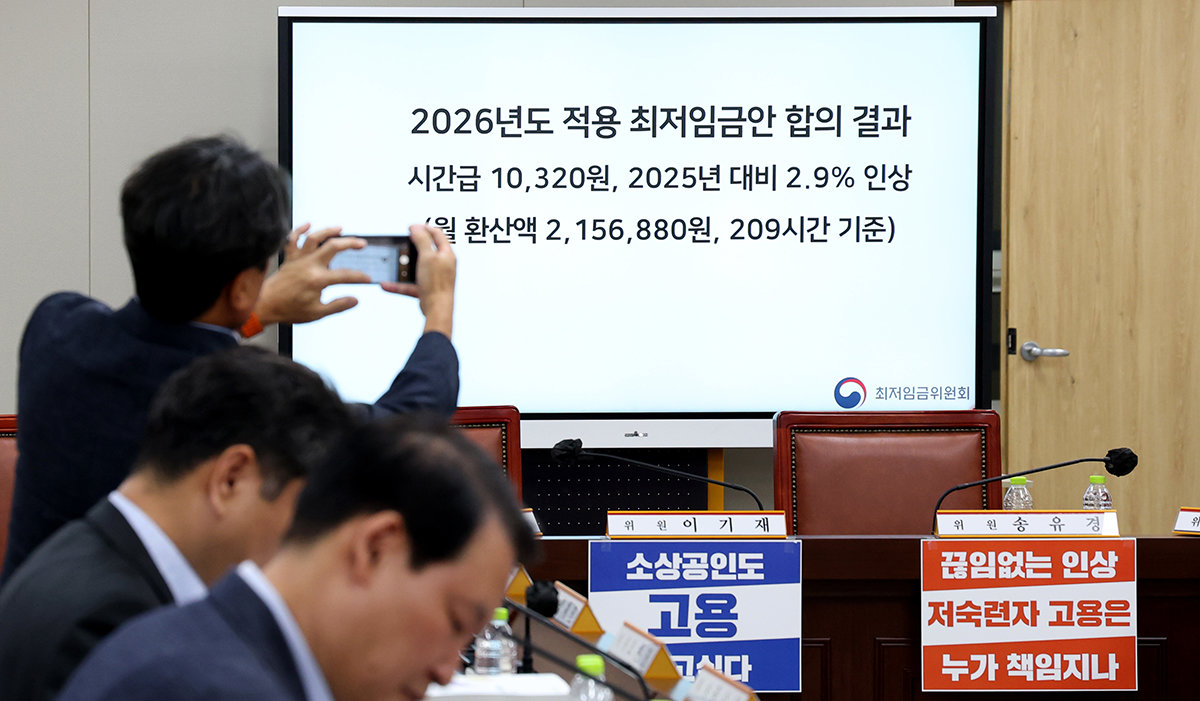

합의까지 과정은 쉽지 않았다. 지난달 노사 양측은 최초 요구안으로 각각 14.3% 인상과 동결을 제시했다. 이후 접점을 모색했지만 합의에 이르지 못했고 공익위원들이 1만210∼1만440원의 상하한선을 제안했다. 민노총 추천 근로자 위원들이 반발해 퇴장했지만 한국노총 추천 위원들은 남았고, 두 차례 수정안으로 차이를 좁힌 끝에 표결을 거치지 않고 합의에 성공했다.

새 정부 첫해의 최저임금은 향후 노동정책의 방향을 점칠 가늠자로 꼽힌다. 문재인(16.4%) 노무현(10.3%) 등 진보 정부에서 인상률이 높았고, 박근혜(7.2%) 이명박(6.1%) 윤석열(5.0%) 등 보수 정부에선 낮았다. 그런데 이번엔 진보 정부에서 인상 폭이 크지 않았다. 대통령실은 “객관적 통계와 취약 노동자, 소상공인 여건이 종합적으로 고려됐다”며 “노사 간 이해와 양보를 통해 결정된 만큼 최대한 존중한다”고 했다. 다른 노동 현안 역시 노사정의 숙고와 협의로 답을 찾아 나가길 기대한다.

최저임금 인상을 최대한 자제했다곤 해도 여전히 소상공인 입장에선 부담이 큰 게 사실이다. 수년간 누적된 인건비 인상 여파 등으로 한계에 몰려 있는 상황이기 때문이다. 지난해 폐업 신고를 한 사업자가 처음으로 100만 명을 넘을 정도다. 중소기업과 소상공인의 부담을 완화할 수 있는 지원책을 마련하고 기업하기 좋은 환경을 조성하는 데도 적극적으로 나서야 한다.올해는 다행히 합의에 성공했지만 노사 갈등과 대립이 반복돼 온 최저임금 결정 방식을 개선하는 방안도 고민해야 한다. 김영훈 고용노동부 장관 후보자도 “현행 제도는 피로도가 높으며 사회적 신뢰와 수용성이 부족하다”고 했다. 최저임금은 실업급여, 육아휴직급여 등 26개 법령과 연동된 국가 정책의 주요 기준이다. 객관적 지표에 근거하고 업종·지역별 여건 등을 고려해 최저임금을 합리적으로 결정하는 틀을 만들 필요가 있다.

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

7 hours ago

1

7 hours ago

1

![[세상만사] 어느 공직자의 이임사](https://img0.yna.co.kr/etc/inner/KR/2025/07/11/AKR20250711126800546_01_i_P4.jpg)

![[팔면봉] 관세, 국방비, 전시 작전권, 정상회담 개최… 쏟아지는 韓美 현안. 외](https://it.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![[사설] 주가 더 올린다고 선의의 기업들까지 희생양 삼나](https://www.chosun.com/resizer/v2/EIAOQU6MIND7NMWYYAIC3GVJFI.jpg?auth=22b4b80de50de03ec478a39add9039a6265040c8f2f3253015797f83562a33a6&smart=true&width=3034&height=1962)

![[사설] 국민·기업 직격탄 관세 협상은 누가 책임지고 있나](https://www.chosun.com/resizer/v2/OTR4TZP56VAATAUKE5WIH37C4I.jpg?auth=1caee60695374db57fdfecf90f551592a97a1f4d8c055cf179c89135f563904d&smart=true&width=3230&height=2023)

![[사설] 기이한 행태 강선우 후보자, 가족부 장관 맞지 않다](https://www.chosun.com/resizer/v2/D5UZJUAX7XRU2E2AOO5MNK75SY.jpg?auth=5df69625837633ae4549e59029807f2721e600c9b0b38e970731cdf372fd1d6a&smart=true&width=2341&height=1757)

![[박정훈 칼럼] “노벨상 받을 정책”](https://www.chosun.com/resizer/v2/SNU6Z2T7D5FPFOV5RU7SQYCRGQ.png?auth=8706222c40791eea37121382644492ea5bb4f71a3903720bd1b454569f16705b&smart=true&width=1200&height=855)

![[태평로] 등번호 7번 영웅의 유니폼 갈아입기](https://www.chosun.com/resizer/v2/5FJ4T2PFOFEGZNUT2QQMBGQOSU.jpg?auth=6a07451c56c4fd89272f75092d0eea4689c88e892cdd0b4e2c4a7083f539ed98&smart=true&width=500&height=428)

![[데스크에서] 정권 따라 먼저 눕는 금융권](https://www.chosun.com/resizer/v2/CVK3U4ZCRNBU5CDBQIEWCA7L5Q.png?auth=4996f952b11aa0808ba34969c2cfbf3b73f027df2b3cfa42ca9fc56ea95d8848&smart=true&width=500&height=500)

![[朝鮮칼럼] 신정부 외교의 첫 시험대가 될 대중국 정책](https://www.chosun.com/resizer/v2/RKK4RNGVFNH35JRLLXTTU2RAP4.png?auth=b176df5e9a825f7cfcf8abb8fe5e68d3b8bee2e5054afd5d9ff84d10209fa8ca&smart=true&width=200&height=267)

![[에스프레소] 피터 틸이 묻는다 “AI 강국, 말로만 외칠 건가”](https://www.chosun.com/resizer/v2/N5NWTT7NHJBCFHEEP5IQLW7DKU.png?auth=0e06d154dcf135b7a87bd56824433b79d36da0c6b19e5fa7db13ee646301dc8f&smart=true&width=500&height=500)

English (US) ·

English (US) ·