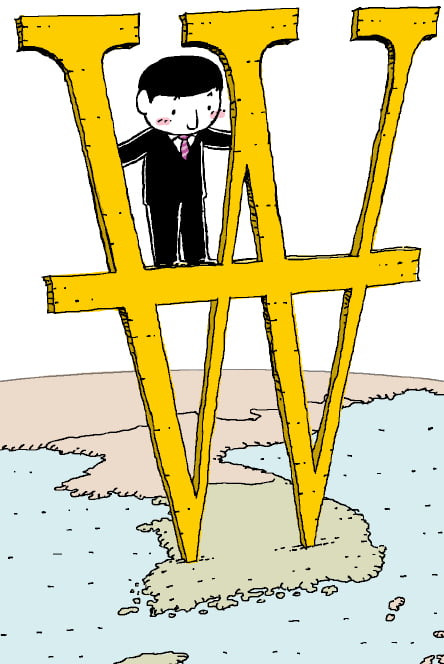

한국에서 투자할 수밖에 없는 필자와 주식 초보자 여러분을 위해 필자가 대표를 맡은 사모펀드는 어떤 미래를 그리고 있는지 정보를 나눠 보겠다. 우선 투자 제1원칙은 대세를 거스르지 말라는 것이다. 추세도 중요하지만 대세는 최소 30년, 보통 100년짜리 그림이다. 중국과 미국을 중심으로 한 각자도생 시대, 여기에 더해 왼쪽·오른쪽 무관하게 정부가 미는 정책을 이해하는 것이 필요하다.

대세 추종 투자의 핵심 포인트 (Do’s)

![[비즈니스 인사이트] 사모펀드 운용사가 보는 투자의 미래](https://img.hankyung.com/photo/202510/07.32491084.1.jpg)

노동력은 이제 희소 자원이다

노동 인구 급감과 맞물려 노동집약적인 국내 제조업 및 손맛에 의존하는 서비스업은 반드시 인간을 대신할 대안을 찾아야 한다. 그럼 우리나라는 망했나? 필자 생각은 반대다. 원가 관리를 위해 역설적으로 해외시장을 더 적극적으로 개척한 덕에 아직도 중국, 인도, 일본 기업에 비해 원가 경쟁력에서 뒤지지 않는다. 앞으로 저비용 국가와의 사업 경험이 없는 기업은 급속도로 경쟁력을 잃을 것이고, 필자 역시 해외 매출 및 생산 비중을 기업 가치 평가의 한 요소로 보고 있다.

감성 터치로 차별화한 산업을 공략하라

내수만 바라보면 산업은 대충 폭망이라고 봐야 하는데 그래도 다행인 것은 여기서도 대규모 시설투자가 아니라 브랜딩 혹은 취향 같은 소프트 팩터가 중요한 산업은 해외 선호도가 단군 이래 최고다. 대만, 홍콩, 일본 대비 ‘메이드 인 코리아’ 콘텐츠와 일부 소비재는 확실한 비교우위에 있다. 인도, 말레이시아, 인도네시아 정도가 열심히 따라 올 텐데 이 격차가 상당 기간 줄어들기 힘들다고 본다. 어떤 분야인지 콕 집어 달라고 하면 항노화 및 미용 관련 헬스케어·화장품, 음악과 웹툰 같은 영상 콘텐츠 그리고 가공식품과 일부 패션 브랜드가 좋아 보인다.

미·중 텐션은 축복이다

필자가 절대 피하는 산업은 중국과 규모의 경쟁 중인 표준화 제품 생산업이다. 작은놈이 큰놈을 절대 이길 수 없기 때문이다. 철강, 태양광, 범용 플라스틱 소재, 합성섬유 등이 대표적인 사례인데 재미있는 것은 미·중 간 패권 경쟁으로 반도체와 철강처럼 미국이 반드시 중국을 ‘견제’해야 하는 산업은 그 생명이 좀 더 연장될 것이다. 특히 조선, 방위산업, 철도, 풍력, 플랜트는 한국과 중국이 치열하게 경쟁 중인데 친미 서방 시장에서의 전략적 밀어주기 덕분에 한국 기업의 꿀 빨기가 지속될 듯하다.

터부시하지 말아야 할 선입견들 (Don’ts)

중국에서의 기술 이전 부끄러워하지 말라

인정할 건 인정하자. 최소한 기계 및 소형 정보기술(IT) 기기 제조는 중국이 우리를 앞섰다. 싸구려만 말하는 게 아니다. 로봇은 물론이고 챗GPT 대비 월등한 가성비와 응답 다양성을 보여준 딥시크는 충격이다. 전기자동차 및 관련 부품 제조, 폐금속 추출 및 재활용, 희토류 원소 가공 능력에서도 세계 최고 수준이다. 정치·외교 문제를 배제하고 기업의 근원적 경쟁력을 위해 중국 기술을 배우는 것에 부끄러워하지 말라. 필자는 앞으로 가장 유망한 전략이 중국 기업과의 전략적 제휴를 통한 산업 자동화라고 단언한다.

한국은 이미 다민족 국가다

생산시설이 몰린 국내 지방 도시에서는 중국과 동남아시아 사람들이 생산연령대 인구를 주도하고 있다. 이런 문화적 다양성을 포용하는 서비스업 및 교육 체계가 갖춰진 산업이라면 사양산업의 누명을 벗을 수 있다. 국내 외국인 인구는 전체 인구의 10%를 차지할 전망이다. 가장 빨리 성장하는 인구 세그먼트인 것이다. 외국인 생산인력의 기술 숙련도를 높이면서 정착을 돕는 것이야말로 내수시장 하락을 막는 가장 쉬운 전략인 동시에 장기적으로는 그들의 본국을 제2의 시장으로 개척하는 기회가 될 수 있다.

양극화를 기회로 보라

정부 주도의 월세 전환과 공급 및 거래 제한을 통한 주거 비용 증가는 일반 가구의 가처분 소득을 줄일 것이고, 은퇴 인구 증가와 함께 궁극적으로는 비필수 소비재 수요의 억제가 일어날 것이다. 일본을 비롯해 대부분 서유럽 국가에서 관찰되듯이 고령화와 성장 둔화, 자산가격 상승은 소득 양극화를 가속화한다. 최상위 혹은 차상위 고객을 대상으로 하는 고가 서비스 및 브랜딩 전략과 브랜드보다 제품 본질에만 집중하는 실속적인 소비층을 집중하는 전략으로 양분해야 한다.

3 weeks ago

5

3 weeks ago

5

![[사설] 檢 항소 포기, 대장동 일당과 李 대통령에 노골적 사법 특혜 아닌가](https://www.chosun.com/resizer/v2/MVRDCYLFGU2DOYLCGEZTCZRXME.jpg?auth=e7208408e32f3c86fca96d1cc26ab946aa0573ff3afc88149eaf47be452d2014&smart=true&width=4501&height=3001)

![[팔면봉] 검찰 ‘대장동 사건’ 항소 포기에 여권 인사도 놀란 듯. 외](https://it.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![[사설] 권력 앞에 검찰권 포기, 용기 있는 검사 단 한 명 없었다](https://www.chosun.com/resizer/v2/GRSDOM3GGRTDMMZVMIZWEMRSGI.jpg?auth=3660099caccde3b5cc42f8a35fb1d3d3ed7245720ce0ddba78c999c2772ee0ad&smart=true&width=399&height=255)

![[사설] 국힘 대표 부인이 김건희에게 가방 선물, 민망하다](https://www.chosun.com/resizer/v2/MVQTQNLDMJSDONRTMVQWINDBG4.jpg?auth=8141846de3d24a96723f9b1cff26e76f746dd63a88bb3beb44b86fbf01793855&smart=true&width=6673&height=4246)

![[朝鮮칼럼] ‘진보 정권의 아이러니’ 재현하지 않으려면](https://www.chosun.com/resizer/v2/VXXDKUIJUJCOLIT4M4DA47BFKY.png?auth=47d5c0a683690e4639b91281f2cab5fd3b413998a70d2183f12a92e1f1b8119d&smart=true&width=500&height=500)

![[강헌의 히스토리 인 팝스] [287] K팝, 그래미상 ‘빅4′ 고지 오를까](https://www.chosun.com/resizer/v2/5XHK7PZ56NHTTKH7COJFQ4M54Q.png?auth=664876bab5cee8d9c73896a7d01b64f27386130e62bef9ae4289fdb3837c803b&smart=true&width=500&height=500)

![[동서남북] 원산·갈마 리조트에서 이산가족 상봉을](https://www.chosun.com/resizer/v2/273GIBFF3NCHBC5LVGUUIDK3GM.png?auth=2dc473a67ab5cc661f563ad05832554564124579b2d90352af8c3782f593b38f&smart=true&width=500&height=500)

![[문태준의 가슴이 따뜻해지는 詩] [95] 밥그릇 심장](https://www.chosun.com/resizer/v2/JZ2DPK7OZBANLBLB5SS5OH3S6I.png?auth=9fb621a8d43376974dd4c21736aba72e87fd3876911d9303e1df9f5adebb9cb7&smart=true&width=500&height=500)

![닷컴 버블의 교훈[김학균의 투자레슨]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

English (US) ·

English (US) ·