미국에서 컴퓨터공학 석사 학위를 받고 서울에 있는 인공지능(AI) 스타트업에 합류한 인도 출신 개발자 A씨(31)는 지난달 3년 만에 퇴사했다. 비자 연장이 지연된 데다 가족 초청도 불가하다는 법무부 통보를 받고 유럽 대기업 이직을 택했다. 그는 “한국의 역동성에 반해 한국 기업에 왔는데 장기 체류가 어려워 그만둘 수밖에 없었다”고 말했다.

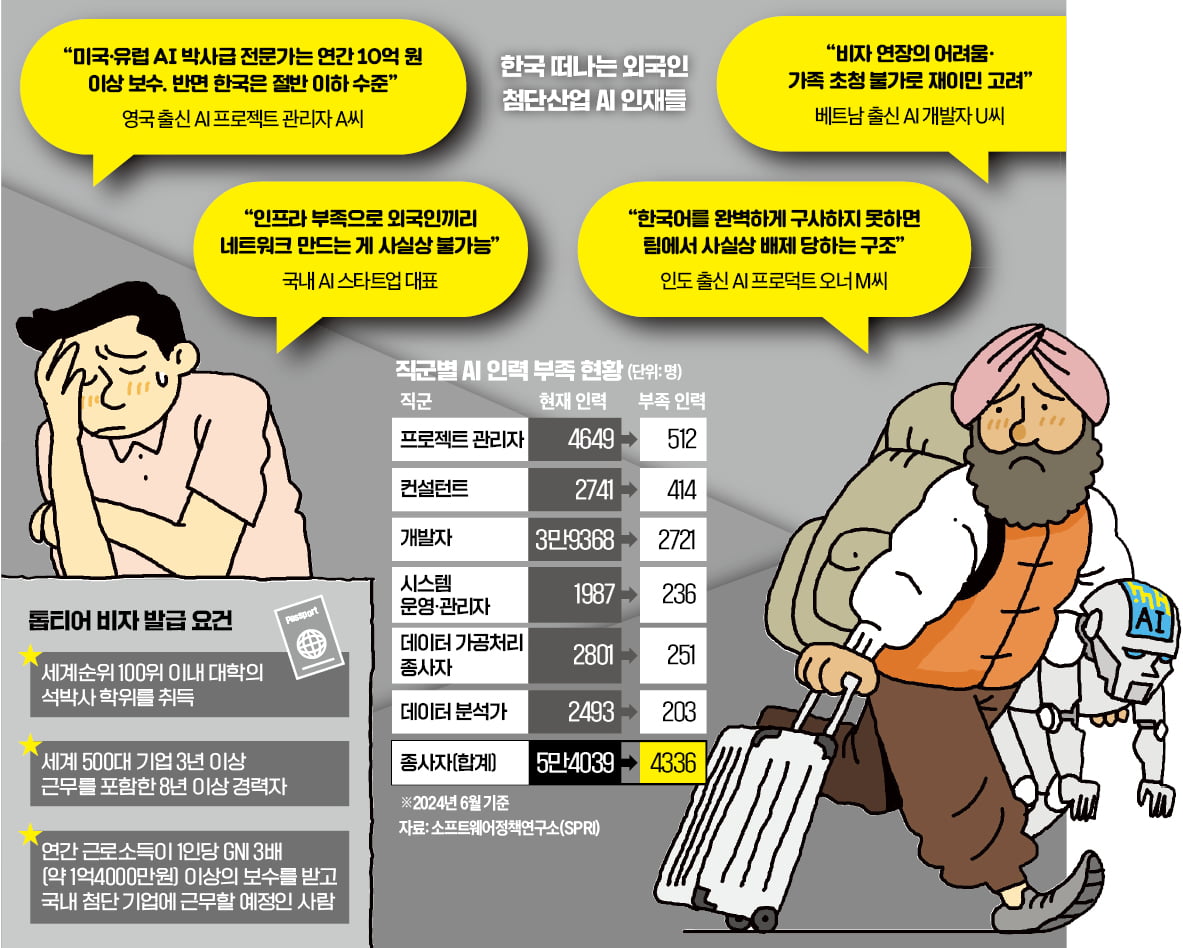

AI 등 첨단산업 분야 해외 인재가 이탈하는 사례가 잇따르고 있다. 25일 소프트웨어정책연구소(SPRI)에 따르면 지난해 AI 분야 외국인 종사자는 604명으로 전년 대비 12.3% 줄었다. 통계를 집계한 2020년 이후 처음 감소했다. 미국 실리콘밸리 등으로 떠난 국내 인재의 ‘유턴’도 갈수록 줄어들어 ‘이중 두뇌 유출’ 현상이 심각하다는 지적이 나온다.

해외 인재 이탈의 심각성은 법무부 통계에서도 드러난다. 지난해 3월 기준 첨단 전문인력(E-7-S2) 비자를 발급받은 외국인은 58명이었는데 올 3월에는 23명으로 줄었다. 1년 만에 절반 이상이 한국을 떠났다는 얘기다. E-7-S2는 석·박사급 인재를 유치하기 위해 2023년 도입한 비자다.

해외 주요국은 AI 인력을 ‘블랙홀’처럼 빨아들이고 있다. 중국 화웨이는 네덜란드 반도체 전문가를 영입하기 위해 기존 연봉의 3~4배를 제시한 것으로 알려졌다.

각국 인재유치 치열한데…韓 'AI인재 유출 허브' 오명

부처간 손 발 안맞아 '방치'…정책만 있고 정착은 '나몰라라'

정부와 기업이 수백억원을 들여 어렵게 유치한 해외 인공지능(AI) 인재들이 한국에 도착한 지 몇 달도 안 돼 짐을 싸는 일이 속출하고 있다. 복잡한 비자 제도, 정착 지원 부재, 글로벌 기준에 못 미치는 근무환경까지 ‘삼중고’를 겪으면서다. “한국은 인재 유치가 아니라 유출의 허브”라는 말까지 나올 정도다.

◇유치 성과만 좇는 정부

산업계에선 인재 영입의 가장 큰 문제점으로 ‘부처 간 손발이 안 맞는다’는 점을 꼽고 있다. AI 등 첨단 분야를 관장하는 과학기술정보통신부는 ‘AI 패스파인더 프로젝트’ ‘글로벌 AI 챔피언 대회’ 등 해외 인재 유치 및 양성 관련 사업을 잇달아 내놓고 있지만, ‘성과 올리기’에 급급하다는 지적이 나온다. 비자 발급은 법무부, 취업과 노동환경은 고용노동부 소관이어서 과기정통부의 정책만으로는 실질적인 전주기 정착 지원이 어렵다는 것이다. 정부 관계자는 “부처 간 협업이 부족한 것은 사실”이라고 말했다.

인재 관리가 안 되다 보니 이들의 탈한국 현상이 눈에 띄게 늘고 있다. 법무부의 ‘등록외국인 지역별·체류자격별 현황’에 따르면 첨단 전문인력(E-7-S2) 비자를 발급받은 외국인은 올 3월 기준으로 23명뿐이다. 작년 같은 달 58명에서 1년 만에 절반 이상이 한국을 떠난 것이다. E-7-S2는 첨단 분야 석·박사급 외국 인재를 유치하기 위해 2023년 도입한 비자다.

지난달 ‘톱티어 비자’를 도입해 일부 조건을 개선했지만, 비자 불안정성 문제는 여전히 미해결된 상태다. 세계 100위권 대학 졸업, 글로벌 500대 기업 경력, 1억4000만원 이상 연봉 등의 요건을 동시에 충족해야 하는 탓에 사실상 ‘무늬만 완화’라는 비판이 일고 있다. 국내 한 AI 스타트업 대표는 “한국 기업의 평균 연봉 수준을 고려했을 때 베트남 인도 등 개발도상국 출신의 외국 인재에게 억대 연봉을 주는 것은 불가능에 가깝다”며 “미국 싱가포르 등은 취업 비자와 체류·정착을 자연스럽게 연계한 데 비해 한국은 ‘유입’에만 초점을 맞춘 채 ‘정착 생태계’ 구축은 뒷전인 상황”이라고 꼬집었다.

◇공공·금융시스템 모두 내국인 중심

정주 인프라 부족과 언어 장벽도 해외 인재의 이탈을 부추기는 결정적 요인이다. AI업계에서 일하는 외국인들은 “전세 대출이나 신용카드 발급조차 국적을 기준으로 제한돼 있어 마치 ‘거주하는 방문객’처럼 느껴진다”고 지적했다. 대부분의 공공 시스템과 금융 서비스가 내국인을 기준으로 설계돼 있다는 점도 걸림돌이다. 서울의 한 글로벌 AI 스타트업에서 일하다가 최근 일본으로 이직한 영국 국적 개발자 S씨는 “출퇴근길에는 영어로 된 표지판조차 찾기 어렵고, 집을 구하거나 은행 업무를 보는 데도 늘 통역 앱에 의존해야 했다”며 “회사 안에서는 기술적인 회의 외엔 대부분 한국어로 소통해 장기적인 발전을 위한 네트워크 형성이 어려웠다”고 토로했다.

해외 주요국은 AI 인재 유치와 정착을 동시에 지원하는 전략으로 속도전을 벌이고 있다. 미국은 AI 핵심 인재에게 H-1B 비자 우선 발급과 STEM(과학·기술·공학·수학) 전공자 체류 연장 등 다양한 유인책을 제공하고 있고, 중국과 싱가포르도 이민 혜택과 조기 교육 시스템을 결합해 장기 체류 여건을 개선하고 있다. 정책과 생활환경, 사회적 수용성이 맞물려 외국 인재가 ‘머무를 수 있는 나라’를 만들고 있다는 평가다.

안정훈/최영총 기자 ajh6321@hankyung.com

1 month ago

12

1 month ago

12

![[생성 AI 길라잡이] 소상공인을 위한 홍보물 제작 서비스 '비즈하우스'](https://it.donga.com/media/__sized__/images/2025/7/18/7390bdbe0f144baa-thumbnail-960x540-70.jpg)

![[KPGA 최종순위] KPGA 선수권대회](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg?v=20230824_1025)

English (US) ·

English (US) ·