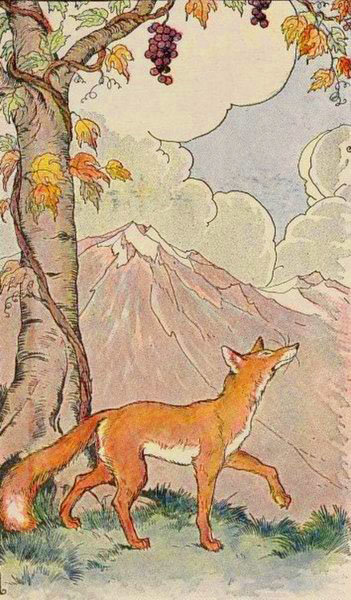

온라인 댓글이나 소셜미디어에서의 대화를 보면 남을 비방하는 글을 쉽게 볼 수 있다. 그중에서도 타인의 행복과 성공을 시기하는 반응이 적지 않다. 이를 설명하는 가장 유명한 사례로 이솝 우화의 ‘신 포도’ 이야기가 있다.》

예를 들어 좋은 직장에 취직한 친구에게 덕담을 건네는 대신 “그 회사 경영 상태가 좋지 않아 오래 못 버틸 것”이라고 말하거나, 결혼을 앞둔 친구에게 “혼자 사는 것이 훨씬 편하다”라고 충고하는 경우가 있다. 시기심은 이렇게 남의 행복에 불편함을 느껴서 방해하고 깎아내리고 싶어하는 욕망이다.

서양 철학자들도 이러한 시기심을 비판했다. 아퀴나스는 기독교 전통에 따라 시기심을 악덕으로 간주했다. 스피노자는 ‘에티카 3부’에서 “인간은 타고나면서 시기심을 가진다”라고 말하며, 시기심을 일종의 ‘증오’로 규정했다. 그는 시기심을 “다른 사람의 행복에 불쾌감을 느끼고 그의 불행에는 기쁨을 느끼는” 감정이라고 했다. 남의 행복이 나의 불행이 되고, 남의 불행이 나의 행복이 되는 뒤틀린 심리가 바로 시기심인 셈이다.

시기심은 인간이 평등하다는 전제에서 생겨난다. 자신과 비슷하거나 동등하다고 생각하는 사람의 행복에 대해 느끼는 특정한 방식의 고통이 바로 시기심이다. 타인의 좋은 것에 대해 부정적인 평가를 내리는 비교 심리는 인간이 평등하다는 믿음을 전제로 한다. 따라서 비교의 대상도 자신과 비슷한 위치에 속한 사람들이다. “왕은 왕에게만 시기의 대상이 된다”는 말처럼, 시기심은 동등한 지위나 처지에서 다른 사람과 자신을 비교할 때 발생한다. 즉, 신분 차이가 아주 큰 다른 계층 사람에게는 시기심을 느끼지 않는다. 가령 유명 연예인이 큰돈을 벌어 집을 샀다는 소식에는 무심하지만, 직장 동료가 부동산으로 대박을 냈다고 하면 시샘하게 되는 것이다.

그렇다면 누가 가장 시기심을 많이 느낄까? ‘사촌이 땅을 사면 배가 아프다’는 속담처럼 가까운 사이일수록 시기심이 더 커질 가능성이 높다. 잘 모르는 사람이라면 아예 관심도 없겠지만 친구나 친척, 심지어 가족 사이에서도 상대의 성공이나 행복에 속상해하는 일이 생겨날 수 있다. 같은 가정환경에서 자라난 형제 사이에서 명문대 진학 여부가, 혹은 대학 캠퍼스 커플로 만나 결혼한 부부 사이에서 승진과 탈락은 서로에게 남모를 상처가 될 수 있다.

이처럼 시기심은 제한된 ‘좋은 것’을 함께 추구하면서 자연스레 드러나는 인간의 보편적 본성이다. 누구나 성취하고 싶은 것이 있는데 그것을 이루지 못하면 분노와 좌절, 아픔과 슬픔, 증오를 경험하게 된다. 특히 자본주의 사회에서는 부의 소유뿐 아니라 남에게 보여주려는 과시가 중요해졌기에 소셜미디어처럼 남과 나를 끊임없이 비교하는 환경에서는 시기심에 따른 상대적 박탈감이나 열등감에서 벗어나기가 쉽지 않다.

강용수 고려대 철학연구소 연구원

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

2 weeks ago

4

2 weeks ago

4

![[팔면봉] 관세, 국방비, 전시 작전권, 정상회담 개최… 쏟아지는 韓美 현안. 외](https://it.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![[사설] 주가 더 올린다고 선의의 기업들까지 희생양 삼나](https://www.chosun.com/resizer/v2/EIAOQU6MIND7NMWYYAIC3GVJFI.jpg?auth=22b4b80de50de03ec478a39add9039a6265040c8f2f3253015797f83562a33a6&smart=true&width=3034&height=1962)

![[사설] 국민·기업 직격탄 관세 협상은 누가 책임지고 있나](https://www.chosun.com/resizer/v2/OTR4TZP56VAATAUKE5WIH37C4I.jpg?auth=1caee60695374db57fdfecf90f551592a97a1f4d8c055cf179c89135f563904d&smart=true&width=3230&height=2023)

![[사설] 기이한 행태 강선우 후보자, 가족부 장관 맞지 않다](https://www.chosun.com/resizer/v2/D5UZJUAX7XRU2E2AOO5MNK75SY.jpg?auth=5df69625837633ae4549e59029807f2721e600c9b0b38e970731cdf372fd1d6a&smart=true&width=2341&height=1757)

![[박정훈 칼럼] “노벨상 받을 정책”](https://www.chosun.com/resizer/v2/SNU6Z2T7D5FPFOV5RU7SQYCRGQ.png?auth=8706222c40791eea37121382644492ea5bb4f71a3903720bd1b454569f16705b&smart=true&width=1200&height=855)

![[태평로] 등번호 7번 영웅의 유니폼 갈아입기](https://www.chosun.com/resizer/v2/5FJ4T2PFOFEGZNUT2QQMBGQOSU.jpg?auth=6a07451c56c4fd89272f75092d0eea4689c88e892cdd0b4e2c4a7083f539ed98&smart=true&width=500&height=428)

![[데스크에서] 정권 따라 먼저 눕는 금융권](https://www.chosun.com/resizer/v2/CVK3U4ZCRNBU5CDBQIEWCA7L5Q.png?auth=4996f952b11aa0808ba34969c2cfbf3b73f027df2b3cfa42ca9fc56ea95d8848&smart=true&width=500&height=500)

![[박진배의 공간과 스타일] [296] 에르메스의 ‘마구간’ 소통법](https://www.chosun.com/resizer/v2/O2EYC7BWNFAYRNCUTK3LTMFBCI.jpeg?auth=cef93be68cba013a97009d4af73c2dd71f21ac7f9e8335f1b5c7cf8523dbdb15&smart=true&width=3260&height=2030)

![[朝鮮칼럼] 신정부 외교의 첫 시험대가 될 대중국 정책](https://www.chosun.com/resizer/v2/RKK4RNGVFNH35JRLLXTTU2RAP4.png?auth=b176df5e9a825f7cfcf8abb8fe5e68d3b8bee2e5054afd5d9ff84d10209fa8ca&smart=true&width=200&height=267)

English (US) ·

English (US) ·