“대한민국이 10대 강국으로 올라선 데는 교육입국과 산업입국이 있었다. 그리고 그 두 교점에 이공계가 있다.”

김영오 서울대 공과대학장은 이공계 인재 양성의 기반이 점차 약화되고 있는 현실을 지적하며 이같이 말했다. 우수 인재가 많이 유입되야 이공계 강국으로 다시 올라설 수 있다는 의미다.

13일 서울 여의도 국회의원회관에서는 ‘첨단과학기술 이공계 인재 양성 정책 포럼’이 열렸다. 이공계 인재 유입과 양성이 제대로 이뤄지지 않는 실태를 분석하며 기초학문 교육 약화, 고교-대학 간 연계 단절, 정부 정책의 편중 등이 복합적으로 작용하고 있다는 지적이 집중 제기됐다.

김 학장은 “공대를 선택한 학생들이 입학 후 중도에 학업을 포기하는 사례가 점점 늘고 있다”며 “기초과학에 대한 흥미 저하와 학력 편차, 입시제도의 한계 등이 복합적으로 작용한 결과”라고 진단했다. 특히 “블라인드 입시제도 아래에서는 과학기술에 열정을 가진 인재를 정확히 선별하기 어렵고 이들을 체계적으로 성장시킬 교육 여건도 부족하다”고 우려했다.

그는 새로운 인재 선발, 육성 체계의 필요성을 강조했다. “매년 전국 이공계 입시 인원 중 1% 정도인 1000명을 선발해 이들이 서로 섞이고 토론할 수 있는 구조를 만들자”며 이는 단순히 성적 기준의 상위 1%가 아니라 “‘이 세상에 없는 질문’을 던질 수 있는 창의적인 인재를 뽑는 방식이어야 한다”고 했다. 이를 위해 국가 차원에서 ‘과학기술인재양성센터’를 신설해야 할 것을 제언했다.

기초과학 교육의 약화는 이미 고등학교 단계부터 뚜렷하다는 지적도 나왔다. 유재준 서울대 자연과학대학장은 “물리, 화학 같은 과목은 수능 선택 구조상 기피 대상이 됐다"며 "공대 신입생들이 기초 학력이 부족한 상태로 입학하면서 일부 대학은 사교육 업체의 인터넷 강의 수강권까지 제공하는 실정”이라고 밝혔다. 그는 “이는 대학 본연의 교육 기능이 사라지고 있다는 방증”이라며 고교-대학 연계 프로그램 확대와 함께 모든 이공계 대학이 참여하는 교육 혁신 협의체 구성을 통해 기초 역량 강화에 나서야 한다고 강조했다. 또 유 학장은 “현재 과학고·영재고 출신은 연 2500명에 불과한 반면 전체 이공계 정원은 8만 명이 넘는다”며 “어려운 과목을 강요하지 말자는 흐름 아래 일반고에서의 기초과학 교육이 실질적으로 사라졌다”고 지적했다.

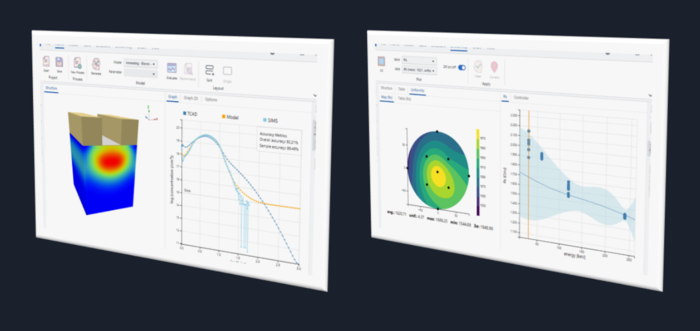

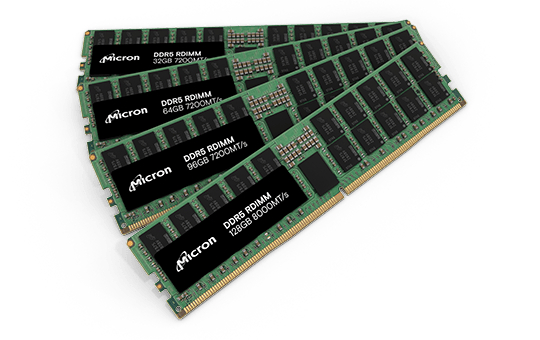

정부의 이공계 정책이 AI와 반도체 중심으로 쏠리면서 기초과학과 공학이 위축되고 있다는 우려도 이어졌다. 장원우 고려대 박사과정생은 “정부가 응용 분야에만 집중하면서 이를 떠받치는 기반 학문이 무너지고 있다”며 “수학·물리 없이 존재할 수 없는 AI조차 뿌리 없이 줄기만 키우는 전략으로는 지속 가능한 성장이 불가능하다”고 지적했다. 특히 계약학과 중심의 경직된 인재 양성 구조는 진로 다양성과 학과 자율성을 해치고 있다며, “2~3학년 이후 다양한 배경의 학생들이 기업이 요구하는 역량을 트랙 기반으로 습득할 수 있는 유연한 교육 구조로 전환해야 한다”고 제안했다.

산업계에서도 대학 교육과 현장 간의 괴리를 우려하는 목소리가 나왔다. 김용삼 진코어 대표는 “현장에서는 협업 역량과 문제 해결 능력을 갖춘 실무형 인재가 절실하지만, 대학 교육은 여전히 이론 중심”이라며 “캡스톤디자인, 부트캠프, 인턴십 등 실전형 교육을 이공계 기본 커리큘럼에 포함시켜야 한다”고 강조했다.

최영총 기자 youngchoi@hankyung.com

1 month ago

12

1 month ago

12

![[朝鮮칼럼] 신정부 외교의 첫 시험대가 될 대중국 정책](https://www.chosun.com/resizer/v2/RKK4RNGVFNH35JRLLXTTU2RAP4.png?auth=b176df5e9a825f7cfcf8abb8fe5e68d3b8bee2e5054afd5d9ff84d10209fa8ca&smart=true&width=200&height=267)

English (US) ·

English (US) ·