LG전자는 소음이 적은 에어컨 실외기 팬을 만드는 방법이 늘 고민이었다. 기존 실외기 팬은 공기 흐름이 복잡해 가동하면 시끄럽고 전력 효율도 떨어졌다. LG전자는 서울대 정밀기계설계공동연구소와 손잡고 연구에 들어갔다. 찾아낸 해결책은 혹등고래와 독수리 날개였다. 혹등고래는 가슴지느러미에 독특한 돌기가 있어 재빠르게 움직일 수 있다. 독수리는 활강할 때 날개 끝 갈라진 깃털로 공기를 분산한다. 연구팀은 혹등고래 지느러미 돌기와 독수리 깃털 모양을 본뜬 독특한 패턴을 팬에 적용했다. 일반 실외기보다 소음을 최대 50%, 소비 전력은 10% 줄이는 데 성공했다. 정밀연의 생체 모방 기술이 실제 산업에 응용된 사례다. 현재 관련 기술이 적용된 에어컨 매출은 3조원에 달한다.

“한국의 제조 강점 활용해야”

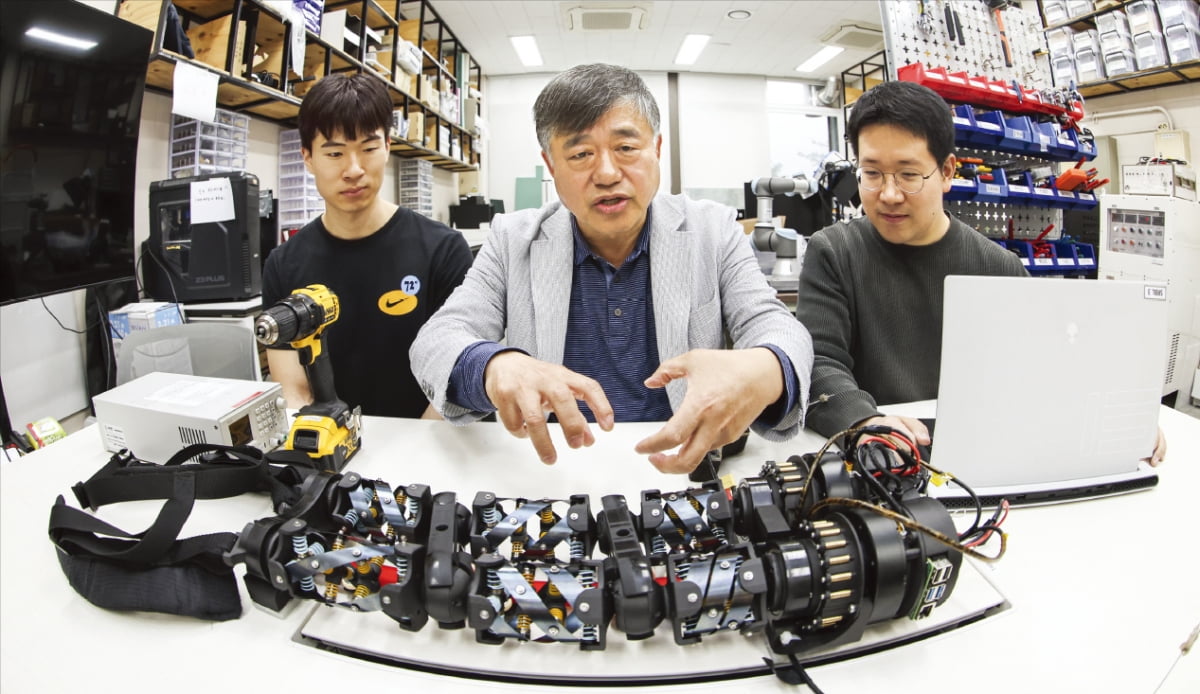

“제조업은 해가 지지 않습니다. 한국의 핵심 경쟁력도 제조업입니다. 자동차, 조선, 반도체, 디스플레이 모두 탄탄한 제조업 생태계를 가지고 있죠. 기계공학, 생체공학 같은 기술이 이 생태계를 든든하게 받쳐주고 있습니다.” 박희재 정밀연 소장(기계공학부 교수)은 “한국 제조업은 일본과 경쟁하고 중국의 거센 추격을 받고 있지만 우리가 쌓아 올린 제조업 생태계가 깨지지 않는 한 한국은 확실한 리더십을 확보할 수 있을 것”이라고 말했다. 제조 공정에 인공지능(AI) 등 첨단기술을 활용하는 등 산업계와 학계의 공동 노력으로 한국 제조업은 계속 발전할 수 있다는 얘기다.

정밀연이 제조 AI 기술을 키우는 데 주력하는 것도 이런 이유에서다. 글로벌 AI 최강국인 미국은 소프트웨어와 설계 등에선 압도적인 세계 1위지만, AI를 제조 현장에 적용하기 위한 ‘테스트베드’는 부족하다. 미국 국방 AI를 주도하는 팰런티어가 HD현대 등과 협력해 스마트 조선소 시스템을 구축하려는 것은 역설적으로 미국의 약점을 보여주는 사례다. 한국 대만 일본 등 아시아 제조 강국을 향해 관세를 무기 삼아 미국으로 공장을 옮기라고 하는 것도 같은 맥락이다.

박 소장은 “산업 현장에 AI를 적용해 효율을 높이려면 챗GPT 같은 단순 생성형 AI 기술만으론 안 된다”며 “제조 현장과 협업하고 기술을 이해해야 실제 산업에서 쓸 수 있는 AI를 만들 수 있다”고 했다. 산업 영역의 경험과 지식을 보유한 인력이 AI에 지식을 녹이지 않으면 AI 적용 시도가 무용지물이라는 얘기다. 제조 AI의 핵심 생태계에 컴퓨터공학뿐 아니라 기계공학, 생체공학 등의 연구 인력이 들어가야 하는 이유다.

산업 현장을 위한 AI 개발

제조 AI와 관련해 정밀연은 중소 제조기업의 AI 역량을 키우는 데 집중하고 있다. 안성훈 기계공학부 교수는 “중소기업은 현실적으로 활용 자원에 제약이 있다”며 “최대한 데이터를 적게 사용하고 비싸지 않은 장비에서도 돌릴 수 있는 AI가 필요하다”고 설명했다. 이 같은 현실을 고려해 정밀연은 ‘스몰 데이터’를 앞세워 중소기업과 적정 스마트 기술을 개발 중이다.

정밀연이 최근 새로운 연구 방향으로 선정한 것은 ‘메카노 인텔리전스(MI)’다. 물리 기반 연구와 AI를 접목한다는 개념이다. 기계적 구조(mechano)와 지능적 판단 능력(intelligence)이 두 축이다. 메카노는 단순 하드웨어를 넘어 구조적 형상, 재료 물성, 운동학적 특성, 제조 공정 등 물리 기반의 실행 체계를 뜻한다. 인텔리전스는 AI와 디지털트윈, 센서 기반 피드백 등 데이터 중심의 지능적 분석, 제어 역량을 포함한다.

MI는 두 요소의 단순한 결합이 아니다. 산업 영역의 설계, 해석, 제작, 제어 과정을 유기적인 순환 구조로 통합해 지능화하는 구조적 시스템이다. 학계와 산업계 현장 전문가의 지식이 녹아들 수 있도록 설계하는 게 핵심이다. 예를 들어 생체 모사 원리를 활용해 산업 현장의 효율을 높이는 기술을 개발하려면 원래 수만 번의 실험이 필요하다. AI를 활용하려 해도 막대한 비용과 시간이 소요된다. 그러나 기계 구조와 지능 판단을 융합하면 필요한 요소를 사전에 최적화해 AI를 작동할 때 드는 에너지를 줄일 수 있다. 그 덕에 시행착오를 줄이고 가장 효율적인 공정과 마케팅 전략을 도출하는 것이 가능해진다. 결국 MI는 산업 현장을 위한 AI 기술이라고 할 수 있다.

산학 협력 플랫폼 필요성 커져

정밀연은 로봇 기술의 한계도 하나씩 정복해 가고 있다. 사람 손가락 동작 모사가 대표적 분야다. 그동안 산업계에선 로봇이 인간의 손가락 동작을 정교하게 흉내 내는 데 기술적 장벽을 호소해 왔다. 기존 손동작 추적 기술은 자기장 간섭과 물체 접촉에 취약해 활용에 제약이 컸다. 이동준 교수 연구팀은 영상센서와 관성센서를 융합해 다양한 작업 환경에서 손동작을 놓치지 않고 추적하는 기술을 개발했다. 이를 통해 협동로봇, 군집로봇 등을 효율적으로 제어할 수 있다. 메타버스 등 가상현실에서도 자연스러운 상호작용이 가능해진다.

인공은폐 기술도 산업계에서 주목하는 연구 주제다. 주변 환경에 따라 피부색을 바꾸는 카멜레온처럼 상황에 따라 색을 바꿀 수 있는 인공 소재 기술이다. 지금까지 다양한 연구가 있었지만 내구성을 확보해 웨어러블 디바이스에 적용할 수 있는 은폐 기술은 흔치 않았다. 김현석 교수 연구팀은 온도에 따라 색 표현이 가능한 온도 감응형 액정링크, 실시간으로 주변 환경을 인지하고 시스템을 제어하는 센서를 적용한 인공 카모플라주 스킨으로 기존 인공은폐의 한계를 극복했다. 방위산업, 건축 등 다양한 산업에 적용돼 선점 효과를 누릴 수 있는 기술이다.

박 소장은 제조 AI 분야를 발전시키려면 대학과 기업이 연결되는 산학 협력 플랫폼이 정교해져야 한다고 강조했다. 기업과 대학이 참여하는 플랫폼이 구축되면 기업은 기술 경쟁력과 인력을 확보하고, 대학은 투자를 받아 실용적인 프로젝트를 추진할 수 있다는 것이다. 그는 “노벨상이 밥 먹여주지 않는다”며 “기업이 글로벌 시장에서 먹히는 경쟁력 있는 제품을 만들 수 있도록 학계에서 기술과 인적 자원으로 받쳐주는 게 훨씬 더 중요한 과제”라고 말했다.

고은이/안정훈 기자 koko@hankyung.com

4 hours ago

1

4 hours ago

1

![[투자를IT다] 2025년 5월 2주차 IT기업 주요 소식과 시장 전망](https://it.donga.com/media/__sized__/images/2025/5/16/429354e9b3fa4d0a-thumbnail-1920x1080-70.jpg)

![[권지예의 이심전심] 장벽이 아니라 다리가 필요할 때](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

English (US) ·

English (US) ·