“실패를 두려워하지 말고 시장에 뛰어드세요.”

박희재 서울대 정밀기계설계공동연구소 소장은 “보유한 기술로 논문을 쓰는 것도 중요하지만 이를 상용화해 더 나은 사회를 만드는 것도 엘리트 집단이 할 일”이라며 이같이 강조했다. 박 소장은 한국 대학 창업 생태계의 산증인이다. 그는 외환위기 직후인 1998년 서울대 교수 최초로 실험실 창업에 나서 SNU프리시젼을 설립했다. 박 소장은 “연구실에서 나온 기술이 논문에만 머물지 않고 반드시 시장에서 실질적 가치를 만들어야 한다는 사명감이 컸다”고 회상했다.

창업의 길이 순탄치만은 않았다. 당시 교수 신분으로 창업하는 것 자체가 불법으로 간주됐다. 박 소장은 정부와 국회, 청와대를 찾아다니며 제도 개선을 호소했다. 청와대의 관심과 벤처기업 특별촉진법 개정으로 2000년대 초 대학 연구소 창업이 합법화됐다.

SNU프리시젼은 반도체·디스플레이 제조 장비용 정밀 구동 장치 개발에 집중해 설립 초기부터 눈부신 성과를 올렸다. 2004년 세계 시장 점유율 1위를 달성하며 국내 최초로 일본 시장에도 진출했다. 수출 규모 확대와 300~400명의 고용 창출, 법인세 납부 등 사회적 기여도 컸다. 코스닥시장 상장 후 박 소장은 보유 주식 상당 부분을 서울대에 기증해 대학 발전기금의 새로운 모델을 제시했다. 기술 창업 성공이 대학과 사회, 국가 경제에 얼마나 큰 선순환을 만드는지 직접 보여주고 싶었다는 게 그의 설명이다.

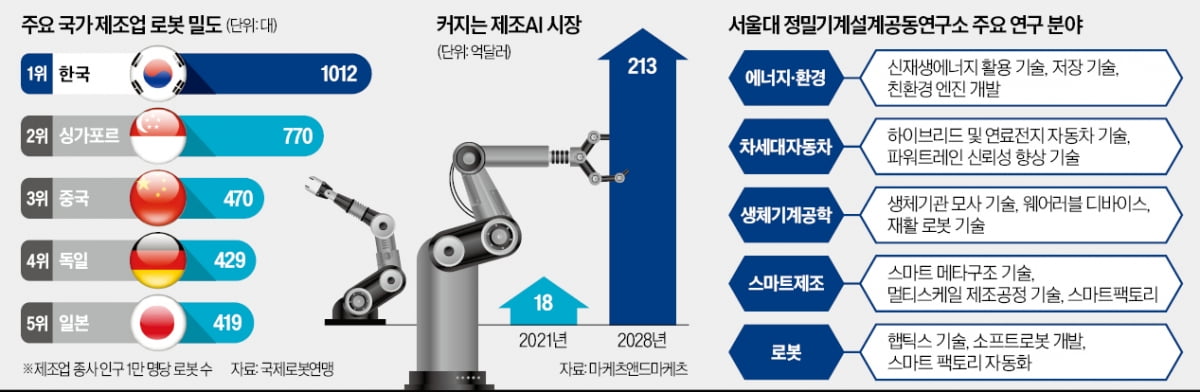

박 소장은 이 같은 대학 연구 상용화가 국가 경쟁력의 핵심이라고 강조했다. 그는 “대학이 보유한 원천 기술로 시장에 진출해 글로벌 경쟁력을 확보해야 한다”며 “외국인 투자 유치와 투자금의 대학 환원이 이어지는 선순환 구조가 필요하다”고 말했다. 서울대 공과대학은 산학 협력, 창업 펀드, 마케팅 채널 등 다양한 지원 체계를 통해 700명 이상의 기술 창업가를 배출하고 있다. 창업 기업의 성장과 기업공개(IPO), 투자 수익의 대학 재기증까지 이뤄지는 구조가 자리 잡아가고 있다.

박 소장은 “의대 진학만이 성공의 길이 아니다”고 힘주어 말했다. 그는 “공학적 비전과 도전정신, 실패를 두려워하지 않는 자세가 있다면 누구나 창업을 통해 ‘퀀텀 점프’를 할 수 있다”며 “공대 진학을 망설이는 학생들에게 벤처 창업의 가능성을 더 알리고 싶다”고 말했다. 이어 “학생들이 창업 과정에서 얻는 경험과 네트워크가 미래의 큰 자산이 될 것”이라고 덧붙였다.

안정훈 기자 ajh6321@hankyung.com

4 hours ago

1

4 hours ago

1

![[투자를IT다] 2025년 5월 2주차 IT기업 주요 소식과 시장 전망](https://it.donga.com/media/__sized__/images/2025/5/16/429354e9b3fa4d0a-thumbnail-1920x1080-70.jpg)

![[권지예의 이심전심] 장벽이 아니라 다리가 필요할 때](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

English (US) ·

English (US) ·