韓, 출산율은 꼴찌-자살률은 1위… 행복기준 높아 상대적 박탈감 커

“자살은 삶 향한 강한 집착 표현”… 자살 통한 고통 해소는 모순일 뿐

삶의 여정에 뜻밖의 행운 오기도… ‘이생망’으로 기회 놓치지 말아야

대한민국 청년들의 높은 자살률은 낮은 출산율과 맞물려 우리의 미래를 암울하게 만든다. 한국 출산율은 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 꼴찌고, 자살률은 1등이지만 원래부터 자살률이 높았던 건 아니다. 많은 사람이 굶주림에 허덕였던 보릿고개는 옛말이 됐고, 먹고살 만해진 오늘날 스스로 세상을 등지는 사람이 늘어난 건 아이러니하다.》

소셜미디어가 크게 발달하기 전에는 우물 안 개구리처럼 작은 동네에서 성공하면 부자인 줄 알았다. 하지만 지금은 실시간으로 전 세계 사람과 자신을 비교할 수 있게 됐다. 행복의 기준이 점점 높아지다 보니 작은 것에 쉽게 만족을 느끼지 못한다. 크게 성공한 다른 사람과 나를 비교하면 할수록 좌절감, 우울감, 무력감이 커지기 마련이다. 비교는 비슷한 부류 안에서도 일어난다. 부자도 자신보다 더 부유한 사람과 비교하다 보면 상대적인 소외감이 생긴다. 이렇게 보면 앞으로 우리가 경제적으로 훨씬 잘살게 된다고 해도, 상대적인 불행감 때문에 자살률은 줄지 않을 것이다.

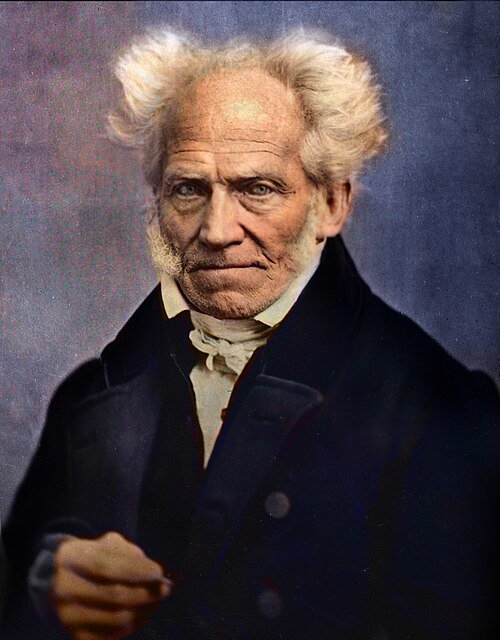

자살에 대한 서양 철학자의 견해는 크게 둘로 나뉜다. ‘용기 있는 결단’이라는 주장과 ‘비겁한 행동’이라는 비난이 공존한다. 누구나 자신의 신체에 대한 권리를 가지므로 자살은 범죄가 아니다. 염세주의 철학자로 알려진 쇼펜하우어는 아버지로부터 그 당시 많은 사람들이 먹을 것이 없어 물로 배를 채운다는 말을 전해 듣고 큰 충격을 받았다. 죽음에 대한 연구를 많이 했지만 정작 자신은 72세까지 당시로는 장수했던 그는 자살이 어리석다고 판단했다.

자살을 통해 고통에서 벗어나려는 시도는 논리적인 모순을 안고 있다. ‘자살이란 인간이 자연에 묻고 그에 대한 답을 강요하려는 하나의 실험이자 질문’으로 볼 수도 있다. 죽음을 통해 인간의 삶이 어떻게 바뀌는지 알아보려는 실험이다. 그러나 그것은 실패할 수밖에 없는 ‘서툰 실험’이다. 왜냐하면 우리가 죽는 순간, 질문을 하고 대답을 들어야 할 의식의 동일성마저 파괴돼 어떤 판단도 불가능해지기 때문이다. 삶과 죽음은 서로 비교할 수 없기 때문에 죽음의 상태가 삶의 상태보다 더 낫다고 볼 수도 없다. 우리는 죽음을 경험할 수도, 그것을 판단할 수도 없기 때문이다.

인간은 큰 행복을 누리기 위해 태어난 존재가 아니다. 우주에서 보면 하나의 ‘점’이자 ‘물방울’에 불과한 미약한 존재다. 크게 욕심을 부리지 말고 적당히 만족할 줄 알며 늘 겸손해야 한다. 남들보다 더 큰 것을 갖지 못했다고 슬퍼하거나 우울해할 필요도 없다. 삶에 고통이 따르는 건 당연하고, 쾌락을 늘리기보다 고통을 줄이는 것이 더 행복하게 사는 지혜다. 행복에 대한 큰 욕심만큼 미래에 대한 속단도 좋지 않다. 젊은이들이 자신의 삶을 자조하며 쓰는 ‘이생망’(이번 생은 망했다)과 같은 체념은 미래에 올지 모르는 좋은 기회를 놓치게 만든다. 염세주의자 쇼펜하우어가 70세 되던 해 전 세계로부터 생일 축하를 받으며 예상치 못한 큰 행복을 누렸듯, 우리에게도 그런 행운이 찾아올 수 있다. 미래의 행복은 쇼펜하우어가 자살하지 않고 70년을 꿋꿋이 살아낸 결과다.

강용수 고려대 철학연구소 연구원

© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

1 month ago

8

1 month ago

8

![[팔면봉] “청문회 기간 지지율 올랐다.” 與 강선우·이진숙 후보자 임명 강행 기류. 외](https://it.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![[사설] 기록적 폭우 피해도 막은 ‘4대강’, 폐기는 재앙 부를 것](https://www.chosun.com/resizer/v2/UVESYPNJCVGINKF2XNQIGMIYKE.jpg?auth=d0b1006f64356e2bd97ea5c28fc51598d1123d730c6ba55b13466db5859a0c69&smart=true&width=1280&height=663)

![[사설] 불황으로 법인세 못 냈는데 세율 올려 더 걷겠다니](https://www.chosun.com/resizer/v2/LKAZEWLL55ACVGULTD44VTPH2A.jpg?auth=f0f7ddc6d5e471e876afea32bde974b61c1be67a980fc1c4f677010ffce63516&smart=true&width=6000&height=4000)

![[사설] 장관 임명 협조한 국힘, 이 대통령도 협치로 호응을](https://www.chosun.com/resizer/v2/TJPSNGT2RQZ2GNM4JSM7YY4RPI.jpg?auth=328b780b4315b6f282e07e24256134138b19dae717639d1b423acb64f3dc06ec&smart=true&width=3566&height=1964)

![[강천석 칼럼] ‘이재명 方式 대통령 되기’ 이번이 마지막 돼야](https://www.chosun.com/resizer/v2/UP25ZI3WNVEQ7KWMW4S2ICHWZY.png?auth=49c888a405cbb99306e5d7401b46e19eb7bbf58606a8e94c45a908687a485da1&smart=true&width=1200&height=855)

![[에스프레소] 참교육](https://www.chosun.com/resizer/v2/X3QVQAIBDJGFZLWTUWMLWMRJNU.png?auth=c83f860ac7d3c8544dd35671e4b770dab96adf370fc1ced5c326c5fcc5a78ba0&smart=true&width=500&height=500)

![[특파원 리포트] 한·미 회담, 안 하나 못 하나](https://www.chosun.com/resizer/v2/WOJUVKK4WFCHPOJGLR3BUKC3OM.png?auth=a4bd399210a67b0c20b072574dbb9de8ecf015120a8c4f1236316c5934bfd476&smart=true&width=500&height=500)

![[박진배의 공간과 스타일] [297] 멕시코의 수상 마을](https://www.chosun.com/resizer/v2/JSZGTE4WSVATDA2TZUQEGORH7Y.png?auth=8f555fb327bd31bfd7dfc60f978b367c46eab61c7cb4287950a26b44e909cd0f&smart=true&width=3896&height=2922)

![[KPGA 최종순위] KPGA 선수권대회](https://r.yna.co.kr/global/home/v01/img/yonhapnews_logo_1200x800_kr01.jpg?v=20230824_1025)

English (US) ·

English (US) ·