![[비즈니스 인사이트] CEO의 과도한 확신이 초래하는 리스크](https://img.hankyung.com/photo/202504/07.31043376.1.jpg)

그때는 맞고 지금은 틀리다는 말을 듣는 경우가 많다. 그때도 지금도 맞는 당연하고 확신에 찬 게 세상에 있을까? 물론 있다. 제프 베이조스 아마존 창립자는 세상은 변하기에 변하지 않는 것에 몰두한다고 했다. 소비자는 저렴한 가격과 빠른 배송을 늘 원하기에 아마존은 이에 몰두해 세계 최대 온라인 쇼핑 플랫폼으로 성장했다. 같은 맥락에서 베스트셀러 <불변의 법칙>의 저자 모건 하우절은 사람들이 원하는 것은 정확한 정보가 아니고 확실성이라고 했다. 통상의 사람들은 미래 예측을 위한 정확한 정보와 분석이 필요하다지만, 그보다는 단정적이고 확실한 사실을 더 선호한다. 정확한 정보가 있어도 믿지 않거나 분석이 틀리면 확실성보다 못하다. 최고경영자(CEO)의 확신은 어느 정도여야 할까에 대한 정확한 대답은 없다. 그럼에도 몇 가지 사실은 우리에게 확신에 대한 통찰력을 충분히 제공한다.

첫째, 불확실성이 일상화된 세상에서 우리는 모든 것을 확신에 가득 차서 결정하지는 않는다. 베이조스조차 대다수 결정은 70%가량 확실한 정보를 얻을 때 내려야 한다고 강조했다. 90%의 확실한 정보를 얻을 때까지 기다린 후 결정한다면 의사결정이 늦어질 수 있기 때문이다. 늦게 결정을 내린 뒤 잘못된 것을 알아차리고 진로를 수정하면 손실이나 희생이 확대될 수 있다. 제때 의사결정을 하고 즉각 실행하고 뭔가 잘못이 있다면 이를 인정하고 바로 수정해 나가는 게 올바른 의사결정을 하는 CEO의 미덕일 수 있겠다.

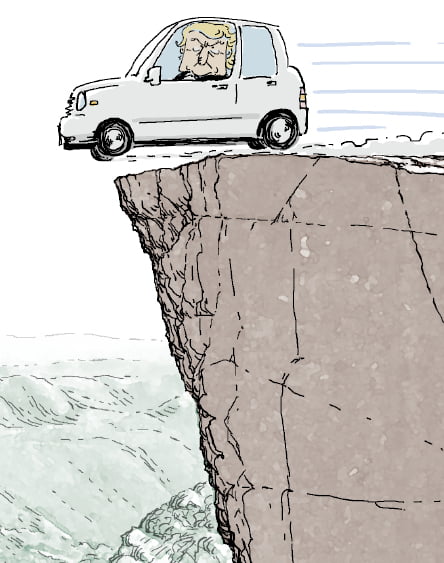

둘째, 강한 자기 확신을 지닌 경영자가 항상 옳게 판단하는 것은 결코 아니다. 확신은 확실성과는 다른 신념의 문제다. 확신에 찬 CEO는 자칫 모든 것을 자기가 통제할 수 있다는 환상에서 벗어나지 못할 때가 있다. 나아가 자기실현적 예언에 빠져 상황을 잘못 판단해 돌이킬 수 없게 불거진 문제와 마주하게 된다. 자신이 그렇게 될 것이라고 믿고, 행동을 잘못된 믿음에 따라 맞춰나간다면 결과는 참담한 비극으로 끝날 수 있다. 어떠한 주장이나 믿음을 사실이라고 믿는데 실제로 사실이 아니라면 믿음의 오류에서 벗어나는 게 무엇보다 중요하다.

셋째, 행동경제학에서는 CEO의 과도한 확신을 ‘자신의 능력을 과대평가하는 인지 편향’으로 정의하고 경계령을 내린다. 통계와 동떨어진 높은 이익을 전망하는 CEO의 기울어진 생각은 과신에서 비롯한 경우가 흔하다. CEO는 과거 회계실적보다 미래 수익 전망에 따라 주가를 예상해야 한다. 회계이익의 주가에 대한 영향을 과신하면 합병비율 산정에 문제가 생기고 자칫 잘못된 인수합병(M&A)을 정당화할 수 있다. 스티브 발머 전 마이크로소프트 CEO는 과신으로 노키아를 인수하고 상당한 대가를 치러야 했다. 회사를 정상화하기 위한 막대한 구조조정과 정리해고로 값비싼 홍역을 치러야 했다. 자기 능력을 과신하는 CEO일수록 남는 회삿돈을 이용해 과한 투자를 하는 경향이 있다. 물론 CEO 중에는 연구개발(R&D)과 같은 불확실성 높은 프로젝트에 공격적으로 투자해 성공한 예외도 있으니 획일화의 오류는 범하지 말자.

코닥은 필름 카메라 시장의 지배력을 절대적으로 믿어 디지털 혁신에 뒤처지며 파산했다. 우버의 공동창업자 트래비스 캘러닉은 잇단 사내 스캔들로 CEO에서 퇴진했다. 스캔들 외에 각국의 법규와 정서가 다름에도 지나치게 공격적인 성장을 추구한 그의 경영 스타일 역시 퇴진에 한몫했다. 서로 다른 국가의 규제를 무시한 CEO의 과도한 기업 확장 전략은 실패 사례로 남는다. 미국 기업 위워크(WeWork)는 한때 우리나라에서도 제법 인기가 있었다. 애덤 뉴먼 CEO는 사무실 공유 모델로 세계를 재편할 수 있다는 확신에 차 있었다. 문제는 과도한 확장, 수익성 없는 구조, 비효율적 지출을 방치한 데 있었다. 기업공개(IPO)가 실패하자 기업가치는 폭락했고 CEO 자리에서 물러나야 했다.

더닝 크루거 효과라는 용어가 있다. 능력 없는 사람이 잘못된 판단을 내려 잘못된 결론에 도달하지만, 능력이 없어 스스로 실수를 알아차리지 못하는 현상을 말한다. 리더에게 확신과 자신감은 필요하지만, 잘못된 과신은 실패로 귀결된다. 현명한 리더라면 실패를 가정한 대비책을 마련하고, 상황 변화를 예상하는 철저한 현실 분석은 물론이거니와 실패의 기준선을 정하고 최악의 상황에 이르지 않도록 주의해야 한다. 한 나라를 다스리는 행정부 수반도 마찬가지다. 잘못된 자기 최면이 한 나라를, 세계 경제를 파멸로 몰고 간 사례는 수없이 있었다. 그 역사가 현재진행형으로 존재한다면 너무 슬프지 않나.

1 month ago

2

1 month ago

2

![[인&아웃] "중도는 없다" 선거는 프레임戰](https://img9.yna.co.kr/etc/inner/KR/2025/05/15/AKR20250515177700546_01_i_P4.jpg)

![[팔면봉] 주한 미군 사령관, 한국 역할을 對北 넘어선 對中國이라고. 외](https://it.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![[사설] 美 “한국은 中 앞 항모” 셰셰 말장난할 때 아니다](https://www.chosun.com/resizer/v2/ZFA7S4DWMFD7PGPYO77RGTABEA.jpg?auth=92676469436437d5897070bcd28ef7fc52dc130d8df04b7691a39bba5a5842f1&smart=true&width=2960&height=1974)

![[사설] 신재생 90% 덴마크도 40년 만에 탈원전 폐기](https://www.chosun.com/resizer/v2/6LG5BPEVANC6LKTZ3QL7TI6L34.jpg?auth=6a6d61af5fdc22c46e6d9a2756498b8bc66b9d107be38563283b212ddf4bf90f&smart=true&width=749&height=499)

![[박정훈 칼럼] 조희대가 옳았다](https://www.chosun.com/resizer/v2/SNU6Z2T7D5FPFOV5RU7SQYCRGQ.png?auth=8706222c40791eea37121382644492ea5bb4f71a3903720bd1b454569f16705b&smart=true&width=1200&height=855)

![[에스프레소] 만국의 노동자여, AI로 해방될지어다?](https://www.chosun.com/resizer/v2/TU6P5FUMLBGZXBK3LMEXV3O34I.png?auth=0b3993855dbba4612622e36216b817f39ab3a86d986423e1c3520a1afd9d3deb&smart=true&width=500&height=500)

![[권지예의 이심전심] 장벽이 아니라 다리가 필요할 때](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

English (US) ·

English (US) ·