각국 정부와 기업이 인공지능(AI) 신뢰성 확보를 위한 평가 도구, 인증 프로그램, 교육 체계를 정비하며 표준 선점과 주도권 확보 경쟁에 본격 돌입했다.

미국과 유럽연합(EU)은 이미 기업, 학계, 비영리단체 등이 주도적으로 참여해 AI 안전 관련 체계 구축과 고급 인재 양성에 전폭적으로 투자하고 있다.

미국은 2024년 국가표준기술연구소(NIST) 주도로 'AI 안전 연구소 컨소시엄(AI Safety Institute Consortium, AISIC)'을 출범시켰다. 이 컨소시엄에는 280여개의 기업·학계·비영리단체가 참여하고 있으며, AI 시스템의 안전 가이드라인 정립을 위한 실무 작업과 표준 수립에 착수했다.

EU는 신뢰할 수 있는 AI의 과학적 기반을 마련하기 위해 2020년 '테일러(TAILOR) 프로젝트'를 출범시켰다. 이 프로젝트는 학습, 추론, 최적화 기술을 통합해 인간 중심 AI 원칙을 구현하고 유럽형 AI 생태계 구축을 목표로 한다. 테일러는 공식적으로 2024년까지 4년간 운영된다. 박사급 인재 양성을 비롯해 연구자·정책 입안자·산업계가 활용 가능한 논문, 데이터셋, 툴, 워크숍 등 자산을 남겼다.

태국은 지난 6월 24일 방콕에서 열린 유네스코 AI 윤리 글로벌 포럼에서 글로벌 AI 리더 국가로의 도약을 선언하며, 총 154억달러 규모 AI 인프라 투자 계획과 함께 'AI 거버넌스 실천 센터(AIGPC)'를 연내 출범하겠다고 발표했다.

태국 정부는 민간과 공동으로 AI 기술 검증용 규제 샌드박스를 운영하고, 'AI 준비도 평가' 지표를 도입해 아세안 역내 기업과 기관에 대한 인증·시험·인력 양성을 포괄 지원할 계획이다.

싱가포르 정보통신미디어개발청(IMDA)도 2023년 IBM, 마이크로소프트, 구글, 메타, 레드햇 등과 함께 'AI 검증 재단(Alliance for Action, Verifying AI)'을 출범시켰다.

재단은 오픈소스 기반의 AI 신뢰성 평가 툴킷을 개발·배포하고 있으며, 산업계 중심의 검증 인프라 구축에 주력하고 있다.

이들 국가는 단순한 기술 확보를 넘어, 자국의 AI 주권(소버린 AI)을 확립하는 전략의 일환으로 AI 신뢰성과 책임성을 중심으로 한 활용 문화와 리터러시 기반 조성에 나서고 있다. AI를 단순 수입·활용하는 국가를 넘어, AI 규범을 수출하는 '규범국가'로의 전환을 꾀하는 것이다.

AI기업 관계자는 “글로벌 기업들은 AI 신뢰성은 향후 기술 수출과 글로벌 시장 진입을 좌우하는 핵심 조건으로 보고 있다”며 “한국도 늦기 전에 전문 인재 양성과 자격 인증, 글로벌 연계 전략을 체계적으로 구축해야 한다”고 조언했다.

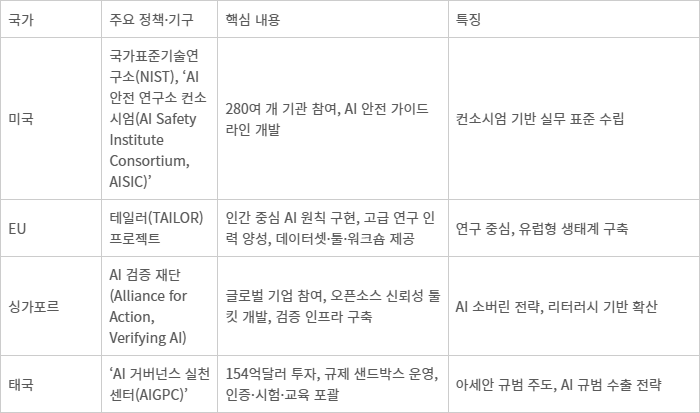

AI 신뢰성 체계 주요국 비교표

AI 신뢰성 체계 주요국 비교표김명희 기자 noprint@etnews.com

12 hours ago

1

12 hours ago

1

English (US) ·

English (US) ·