김용희 선문대 경영학과 교수

김용희 선문대 경영학과 교수2021년 가을, '오징어 게임'이 전 세계를 휩쓸었을 때 많은 사람들이 물었다. “이게 끝일까, 시작일까?” 4년이 지난 지금, 38만9440개의 데이터가 유의미한 힌트를 제공한다. 넷플릭스 글로벌 톱 10(Netflix Global Top 10) 데이터를 분석한 결과, K콘텐츠는 일회성 현상이 아닌 글로벌 문화 산업의 새로운 패러다임을 제시하고 있었다.

자료=김용희 교수

자료=김용희 교수◇압도적 수치로 증명된 K콘텐츠의 경쟁력

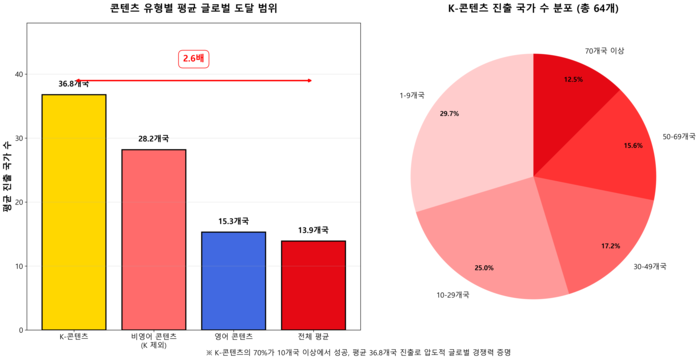

K콘텐츠는 평균 36.8개국에서 톱10에 진입했다. 전체 콘텐츠 평균(13.9개국)의 2.6배, 비영어 콘텐츠 평균(28.2개국)보다도 30% 높은 수치다. 64개 K콘텐츠 중 70%가 10개국 이상에서 성공했다는 점은 이것이 단순한 '한류 붐'을 넘어선 구조적 경쟁력임을 보여준다.

자료=김용희 교수

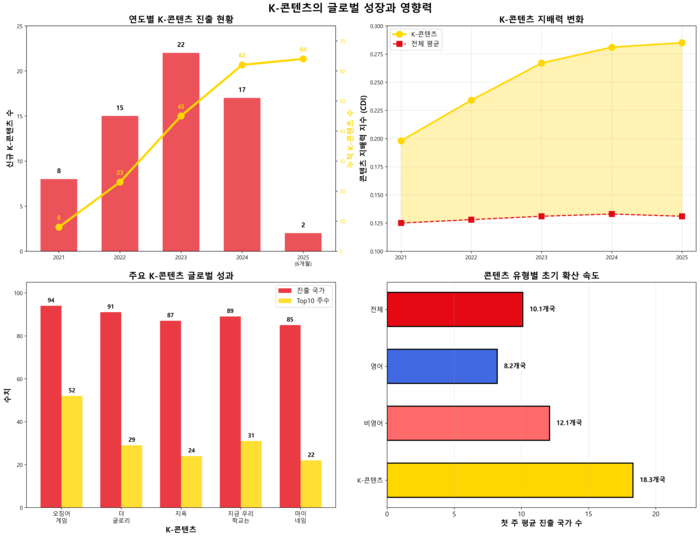

자료=김용희 교수시계열 분석은 더욱 인상적이다. 신규 K콘텐츠 진출은 2021년 8개에서 2022년 15개, 2023년 22개로 급증했고, 2024년에도 17개가 추가됐다. 콘텐츠 영향력 지수(CDI) 역시 K콘텐츠 평균이 0.253으로 전체 평균(0.131)의 두 배에 달한다. CDI는 특정 콘텐츠가 얼마나 오래, 얼마나 많은 국가에서, 얼마나 높은 순위로 인기를 유지하는지를 종합한 지표다. '오징어 게임'(0.842)은 전체 9603개 콘텐츠 중 3위를 기록했고, '더 글로리'(0.564), '지옥'(0.548), '지금 우리 학교는'(0.602) 등 후속작들도 상위 1%의 성과를 거뒀다.

◇다양성이 만든 지속가능한 생태계

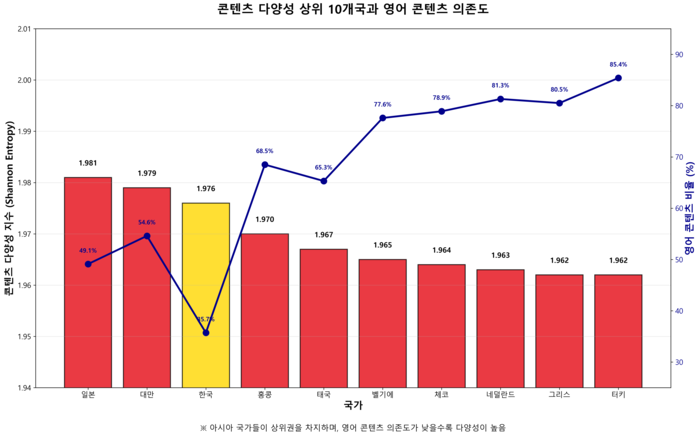

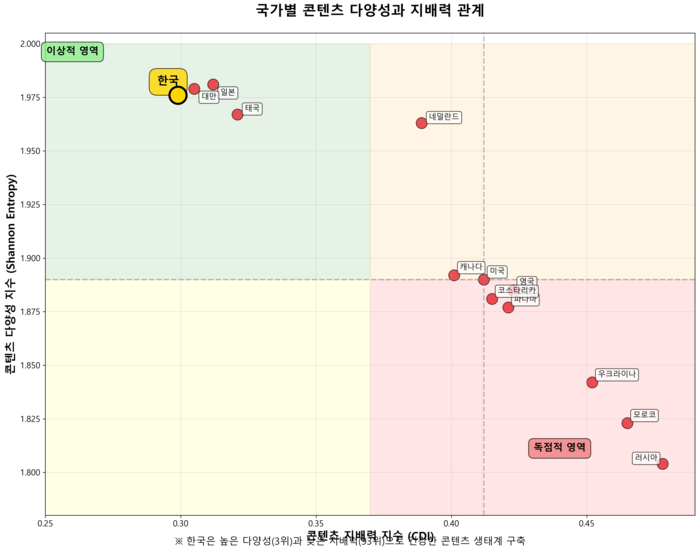

한국의 콘텐츠 다양성 지수(Shannon Entropy)는 1.976으로 94개국 중 3위다. 흥미로운 것은 상위 10개국 중 5개국이 아시아 국가라는 점이다. 일본(1위, 1.981), 대만(2위, 1.979), 한국(3위, 1.976), 홍콩(4위, 1.970), 태국(5위, 1.967) 순으로, 이들의 공통점은 영어 콘텐츠 의존도가 낮다는 것이다. 한국의 영어 콘텐츠 비율은 35.7%로 전체 평균(66.3%)의 절반 수준이다.

자료=김용희 교수

자료=김용희 교수더 주목할 점은 한국이 '콘텐츠 장기 체류 순위'에서 94개국 중 93위라는 사실이다. 거의 꼴찌다. 그러나 이것이야말로 한국 콘텐츠 생태계의 건강함을 보여주는 역설적 지표다. 1위 국가인 러시아는 같은 콘텐츠가 계속 톱10을 차지해 새로운 작품의 기회가 적은 반면, 한국은 콘텐츠가 자주 바뀌며 다양한 작품이 기회를 얻는다. 매주 3.3개의 새로운 콘텐츠가 톱10에 진입하는 이 역동성이 창의적 시도를 가능하게 한다.

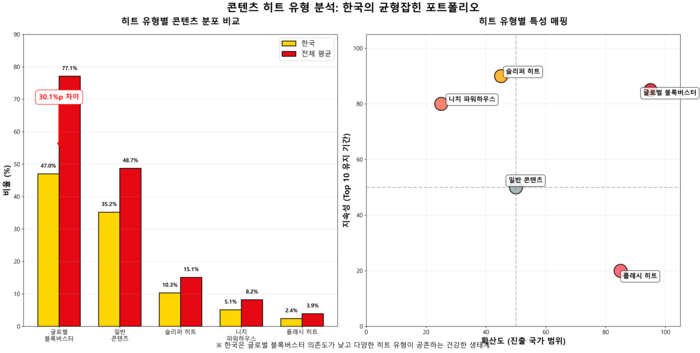

한국의 글로벌 블록버스터 의존도는 47%로 전체 평균(77.1%)보다 현저히 낮다. 러시아(89.3%), 모로코(86.9%) 등이 소수의 대작에 의존하는 동안, 한국은 다양한 장르와 규모의 콘텐츠를 균형있게 소비했다. 이는 시장의 다양성이 창작의 다양성으로 이어지는 선순환 구조를 만들어냈다.

자료=김용희 교수

자료=김용희 교수◇글로벌 OTT와 한국의 성공적 협업 모델

K콘텐츠 성공의 핵심은 넷플릭스를 비롯한 글로벌 OTT와 한국 콘텐츠 사업자 간의 혁신적 협업이다. 넷플릭스는 190개국 배급망과 빅데이터를 제공하고, 한국 제작사는 창의적 콘텐츠를 생산하는 상호보완적 관계를 구축했다.

오징어 게임'은 넷플릭스에서 28일 만에 약 1억1100만 가구가 시청하며 최고 기록을 세웠다. 넷플릭스는 2023~2026년 한국 콘텐츠에 약 3조2500억원을 투자할 계획이며, 약 6만8000개의 일자리 창출이 예상된다. 한국 콘텐츠 수출액은 2021년 124억달러에서 2023년 141억6500만달러로 약 14% 증가했다.

특히 주목할 점은 창작 자율성의 보장이다. 글로벌 OTT는 제작 과정에 간섭하지 않고 한국 제작진의 창의성을 존중했다. 이러한 협업은 한국 콘텐츠의 제작 환경도 혁신시켰다. 충분한 제작비 지원으로 한국 드라마도 영화 수준의 퀄리티를 구현할 수 있게 됐고, 글로벌 후반작업 인프라를 활용해 시각효과와 사운드 품질이 비약적으로 향상됐다.

◇문화적 특수성과 보편성의 균형

K콘텐츠의 성공 비결은 문화적 특수성과 보편성의 절묘한 조화에 있다. '오징어 게임'은 한국 전통 놀이로 글로벌 불평등을 다뤘고, '더 글로리'는 학교 폭력에서 출발해 복수와 정의라는 보편적 정서를 건드렸다. 평균 첫 주 진출 국가 수가 2021년 7.0개국에서 2025년 10.1개국으로 44% 증가한 것은 이러한 전략의 성공을 입증한다.

자료=김용희 교수

자료=김용희 교수◇지속가능한 성장을 위한 과제

그러나 현재 국내 OTT 활성화를 위한 법·제도적 장치는 미비하다. OTT 서비스는 방송법 적용을 받지 않아 글로벌 사업자와 국내 사업자 간 역차별이 발생하고 있다.

첫째, 국내 OTT 콘텐츠 제작 지원을 강화해야 한다. 제작 정책자금 확대, 세액공제 확대, 중소 제작사를 위한 펀드 조성이 시급하다. 둘째, K-OTT의 글로벌 진출을 전략적으로 지원해야 한다. 해외 진출 전담 부서 설치, 글로벌 유통 기술개발, 동남아를 시작으로 한 단계적 시장 확대가 필요하다. 셋째, 공정한 경쟁 환경을 조성해야 한다. IP 수익 배분 명확화, 불법유통 방지 강화, 글로벌 OTT에 대한 의무 부과 등 법제도 개선이 요구된다. 그것과 함께 국내 OTT의 경쟁력 확보를 위한 제도의 장벽을 철폐해야한다.

◇K콘텐츠가 만드는 새로운 표준

4년간의 데이터가 증명한 것은 K콘텐츠의 성공이 우연이 아니라 필연이었다는 사실이다. 전 세계가 몇몇 블록버스터에 획일화되는 동안, 한국은 다양성을 무기로 삼았다. 글로벌 OTT와의 협업은 이를 가속화했다.

38만9440개의 데이터가 보여주는 미래는 분명하다. 다양성이 경쟁력이 되는 시대, 창의성이 규모를 이기는 시대가 왔다. 이제 우리가 만들어갈 것은 K콘텐츠를 넘어선 'K스탠더드'다. 중요한 것은 이러한 성공이 지속되도록 체계적 지원과 공정한 경쟁 환경을 조성하는 것이다. K콘텐츠의 성장은 한국 문화산업의 미래일 뿐만 아니라, 글로벌 문화 다양성의 보루가 될 것이다.

김용희 선문대 경영학과 교수 yhkim1981@sunmoon.ac.kr

〈필자〉선문대 경영학과 교수이자 오픈루트 연구위원으로 정보통신기술(ICT)과 미디어 분야 전문가다. 미디어와 경영 관련 학회에서도 활발히 활동하고 있다. 미디어 정책 관련 각종 연구반과 태스크포스(TF)에서 활동하며, 미디어 산업을 보는 폭넓은 전문성을 갖추고 있다. 미디어 산업에 사회·경제 효과 연구를 지속하고 있으며, 미디어 컨설팅과 연구를 수행하는 오픈루트를 운영하고 있다.

9 hours ago

1

9 hours ago

1

![[사설] “1명이라도 낙마하면 대통령 타격”이라는 착각](https://www.chosun.com/resizer/v2/WV2I6QABGO7SCY4KSW4YOYWY5U.jpg?auth=be92574b532240936778ce8b666412ff93be9b5e28cb1ca89647c7ab420290f0&smart=true&width=2809&height=2108)

![[사설] “언제까지 사과하냐” 반발, 국힘 제대로 사과한 적 있었나](https://www.chosun.com/resizer/v2/5WTNAM5MR5NOTMANRFKADAQ7S4.jpg?auth=151f4289312b313a34d434b6b7feb414e0057db74e82f33f833d15816c458411&smart=true&width=6000&height=4000)

![[朝鮮칼럼] 친중 이미지부터 불식해야 대미협상 성공한다](https://www.chosun.com/resizer/v2/BNG33B66RRHJLLJWVWTJCNZTXM.png?auth=199a057c6a0d992d87f15f0ad1583588337c668eff5d3c9f4441e6ad26e7eceb&smart=true&width=500&height=500)

![[강헌의 히스토리 인 팝스] [271] 라이베리아](https://www.chosun.com/resizer/v2/5XHK7PZ56NHTTKH7COJFQ4M54Q.png?auth=664876bab5cee8d9c73896a7d01b64f27386130e62bef9ae4289fdb3837c803b&smart=true&width=500&height=500)

![[태평로] 특검 칼날 앞에 선 테오도라](https://www.chosun.com/resizer/v2/D377TIYN3FCYJL7JGL2CEFILVA.png?auth=48b98891008e2bb0a274a92745424b1650707ddc8b3da7a3293752f6b138243f&smart=true&width=91&height=121)

![[문태준의 가슴이 따뜻해지는 詩] [79] 가족정원](https://www.chosun.com/resizer/v2/JZ2DPK7OZBANLBLB5SS5OH3S6I.png?auth=9fb621a8d43376974dd4c21736aba72e87fd3876911d9303e1df9f5adebb9cb7&smart=true&width=500&height=500)

![[기고] 기초과학이 흔들리면 첨단산업도 무너진다](https://www.chosun.com/resizer/v2/7NCGZ6BF5JHFXD64YPS47VWIKQ.jpg?auth=05207e6c101326d9d4b450a63fba59515f8d9e116ab9a2dd58893d9bd440fb18&smart=true&width=445&height=474)

English (US) ·

English (US) ·