17세기 관세 정책의 나비효과

25세 렘브란트가 그린 ‘해부학 강의’… 관세청 2층의 강의 현장 생생히 묘사

17세기 네덜란드 低관세로 무역강국… 의사에 관세청 일부 임대해 재정 벌충

‘해부학쇼’로 관객 받아 임차료 벌어… 명작 이면에는 무역전쟁 상흔 있어

렘브란트는 이 그림을 불과 스물다섯 살의 나이에 그렸다. 고향 레이던에서 암스테르담으로 이사한 후 그린 첫 번째 그림인데, 등장인물 하나하나가 모두 생동감이 넘치면서 열띤 강의장 분위기까지 잘 담아내고 있다. 무엇보다 인상적인 것은 빛의 흐름이다. 시신 위에 유난히 밝은 조명이 내리쬐는 가운데 가까운 주변 인물의 얼굴까지 밝게 빛난다. 이렇게 각 인물의 표정과 동작을 생생하게 나타내고, 빛을 이용한 명암 대비를 통해 주제를 적극적으로 풀어내어 렘브란트의 천재성을 일찍이 입증한 작품으로 평가받는다.

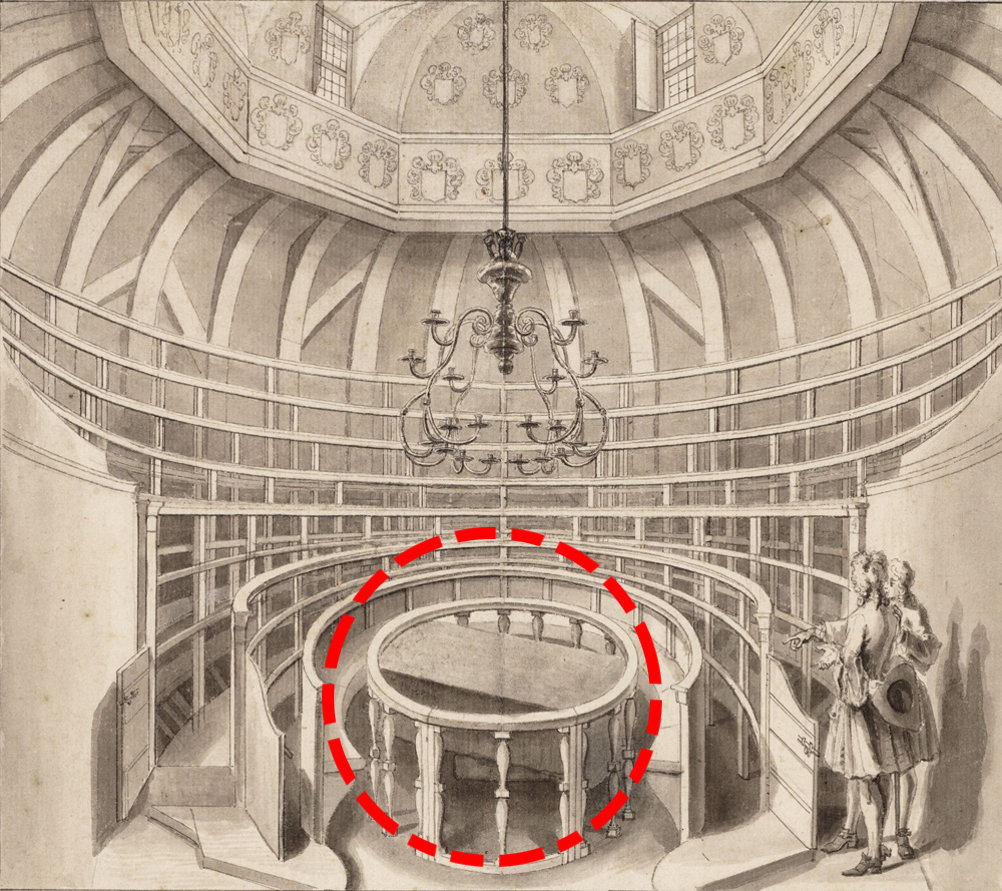

정부로부터 공간을 임차한 의사 길드는 여기서 해부학 강의를 진행하며 수익을 냈다. 당시 해부학 강의는 입장료를 내면 누구나 들을 수 있는 것으로 시민들의 과학적 호기심을 자극해 관중석이 항상 만석이었다. 렘브란트의 그림에서는 튈프 교수와 일곱 명의 외과의사만이 자리하고 있지만, 실제 상황에선 주변에 수십 명의 관객이 에워싸고 있었을 것이다.

이 그림이 그려지던 1630년대 네덜란드는 무역, 금융산업 등 세계 경제의 중심지로 급부상하고 있었다. 특히 네덜란드의 최대 항구 암스테르담은 해상무역의 요충지로서 아시아와 아메리카에서 들여온 진귀한 상품들이 유럽 전역으로 공급되기 위해 반드시 거쳐 가는 곳이었다. 이렇게 세계 곳곳의 물품이 암스테르담에 모인 이유로 네덜란드 정부의 관세 정책을 빼놓을 수 없다.

당시 네덜란드의 최고 관세율은 5%에 불과했다. 영국이 수입산 와인과 비단에 20∼30%의 관세를 매긴 것과 비교하면 상대적으로 아주 낮은 세율이었다. 특히 네덜란드는 완성된 의복과 같이 자국 상품과 경쟁할 품목에는 최고 세율을 매겼지만, 목재나 곡식 같은 생필품엔 거의 관세를 부과하지 않았다. 물론 네덜란드의 수공업자나 곡물업자들은 정부가 관세를 높여 주기를 원했으나 중계무역을 이끌던 상인들의 반발로 낮은 세율을 유지했다. 결과적으로 17세기 네덜란드의 경제적 번영은 다른 경쟁국보다 훨씬 낮은 관세율로 이뤄진 셈이다. 아마도 17세기 네덜란드 정부는 관세청의 2층 공간을 의사 길드에게 임대해 부족한 세수를 조금이라도 보충하려 했던 것 같다. 국가 재정 운영에 있어 이러한 알뜰한 태도가 세율만큼 중요하다는 것을 네덜란드 공화국은 잘 알고 있었던 듯하다.이제 렘브란트의 초기 명작 ‘튈프 박사의 해부학 강의’를 감상할 때는 그림 속 건물 안에서 암스테르담의 관세 업무가 바쁘게 진행되고 있었다는 점도 함께 생각해 보면 좋겠다. 관세 징수와 해부학 강의라는 이질적인 기능이 국가 재정을 위한다는 하나의 목표 아래 동일한 공간에서 이뤄졌다. 이 덕분에 튈프 박사의 해부학 강의가 목 좋은 공간에서 성공적으로 진행됐고 렘브란트의 명작이 탄생할 수 있었다. 지금 벌어지는 전대미문의 세계 관세전쟁은 어떤 결과를 낳게 될지 모두가 궁금해하는데, 이 그림을 떠올려 보면 관세전쟁의 여파로 새로운 걸작이 탄생한대도 생뚱맞은 일이 아닐 수 있다.

양정무 한국예술종합학교 교수

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

1 day ago

1

1 day ago

1

![[이런말저런글] 쇠털은 많고 새털은 가볍고, 그렇다면 범털은](https://img0.yna.co.kr/photo/cms/2017/10/03/01/C0A8CAE20000015EDF81395A0000642D_P4.jpg)

![100점짜리 대한민국 향해[이근면의 사람이야기]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

![[기고]소득 크레바스 시대 '연금'을 알아야 하는 이유](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/04/2025040213293316921_1.jpg)

![[기자수첩]도 넘은 ETF 보수경쟁, 정작 순자산가치 관리는 엉망](https://thumb.mt.co.kr/21/2025/04/2025040212321251216_1.jpg)

![[투데이 窓]AI 격차, 새로운 불평등의 시작](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/04/2025040115552993151_1.jpg)

![[MT시평]경북 산불의 교훈](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/04/2025040116002757306_1.jpg)

![[팔면봉] 4일 尹 탄핵사건 선고 앞두고 결과 예측 ‘지라시’ 난무 외](https://it.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![[이대화의 함께 들어요] [13] 아이돌 K팝 기세 탓에 발라드가 위기라고?](https://www.chosun.com/resizer/v2/OC2BQTH5CZBNPDD33QMO3V37XA.png?width=500&height=500&auth=7fbd7c22d04e0dd55627503468b63035c7f3eec136a33b66b14a51b9fd092b25&smart=true)

English (US) ·

English (US) ·