종이의 기원과 2000년 변천사

포장지에서 시작된 종이

종이의 기원과 관련해 잘못 알려진 사실이 적지 않다. 종이의 영어 명칭 ‘페이퍼(paper)’는 이집트의 갈대속 식물인 ‘파피루스’에서 기원했다. 외형상 비슷하지만, 파피루스는 초본류의 식물을 둘로 쪼개서 붙인 것인 반면 종이는 목재의 구성 성분인 셀룰로오스를 끓여서 가공한 것이라 아예 다르다. 얇고 평평한 기록매체라는 점에서 비슷하다는 연상작용을 일으켰을 뿐이다.

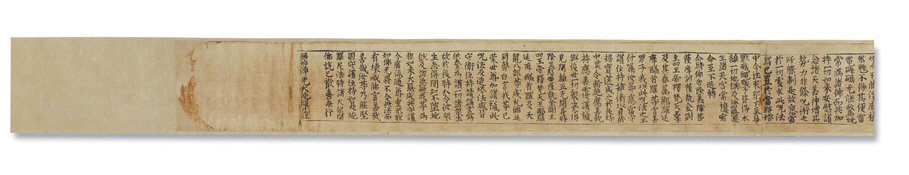

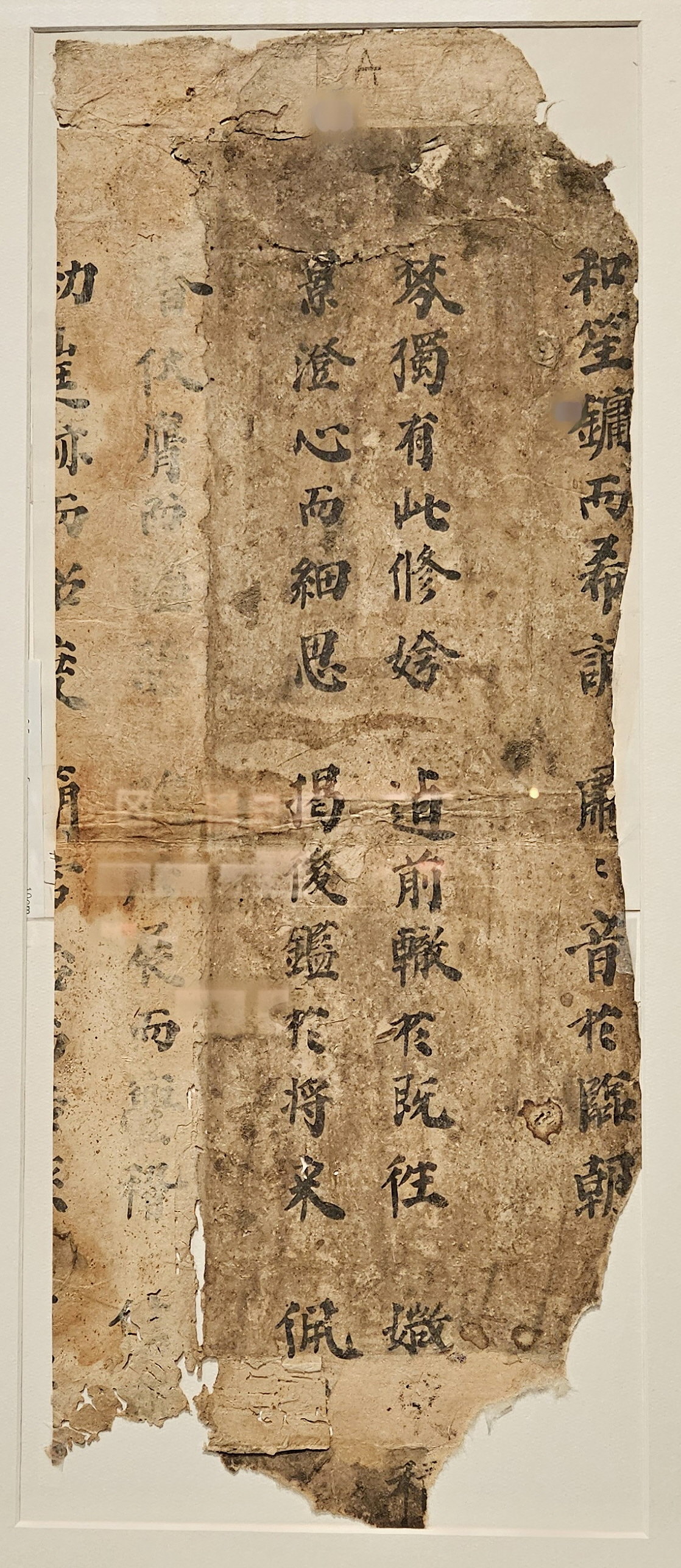

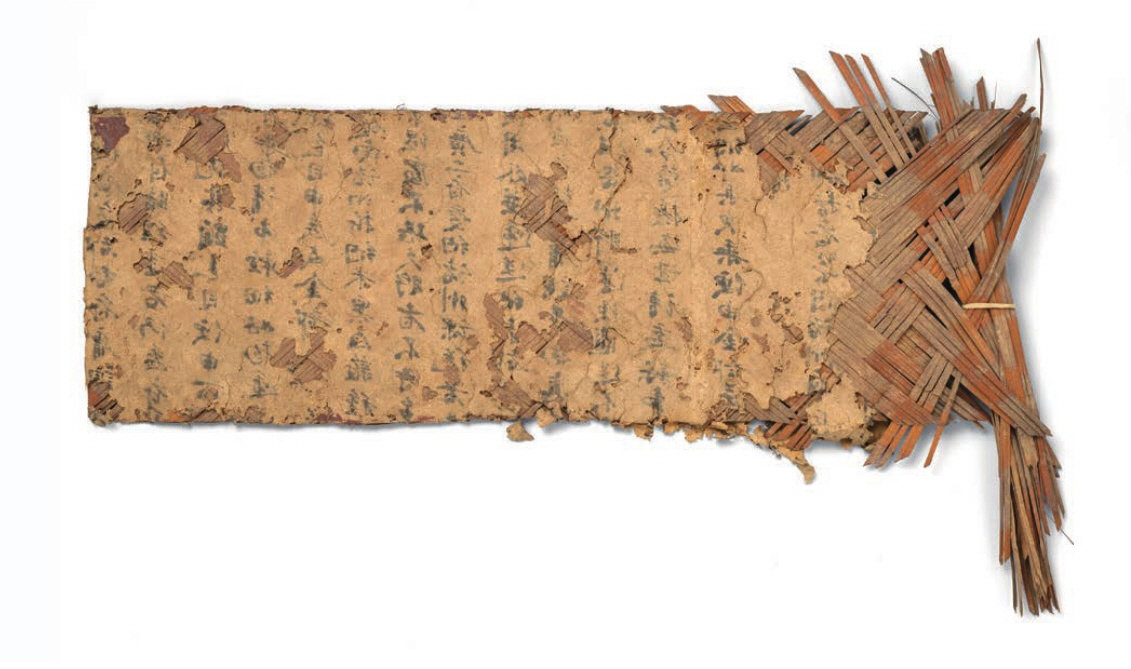

한나라의 환관 채륜이 서기 105년에 종이를 처음 만들었다는 옛 사서 기록도 최근 잘못된 것으로 드러났다. 종이가 그보다 수백 년 전부터 사용되고 있었다는 사실이 고고학 발굴로 증명됐기 때문이다. 채륜 이전에 만든 종이는 주로 실크로드와 그 인접 지역에서 10건 이상 출토됐다. 채륜은 그 전부터 있었던 종이를 글씨 쓰기 편하게 개량했던 수많은 인물 중 하나였다. 다만 당나라 이후 문(文)을 숭상하는 문화가 정착되면서 채륜의 역할이 강조됐을 뿐이다.채륜 이전의 종이는 주로 닥나무가 아니라 대마(麻)가 주성분이었고, 그 위에 글자가 씌어진 것은 3분의 1이 채 되지 않는다.

기술의 집약체, 한지

닥나무를 이용한 한지는 매우 튼튼해서 다른 나라의 종이와 크게 차별화됐다. 닥나무 반죽과 닥풀이 섞인 액체를 미세한 구멍이 난 넓은 뜰채로 여러 번 뜨는 방식으로 만들어졌다. 위아래, 좌우로 번갈아 뜨면서 섬유구조가 서로 얽히게 해 아주 질기게 만들었고, 알칼리성의 잿물을 섞어 쉽게 산화되지도 않았다.

한국의 종이는 생필품으로서 우리의 삶과 함께했다. 아이가 태어나고 자라는 방바닥은 장판지라는 노란 종이를 깔았다. 또 종이로 옷과 인형, 나아가 가구까지 만들었다. 전쟁을 할 때는 벌판에서 유둔지(油芚紙)라는 기름 먹인 종이로 만든 천막을 만들었다. 적의 조총이나 화살을 막는 갑옷도 종이로 만들었다.

조선시대의 사람들은 죽어서도 종이와 함께했다. 미라가 잘 발견되는 조선시대의 회곽묘를 발굴하면 관의 밑 시상(屍牀)이나 명정에 두껍게 한지를 덮은 모습을 발견할 수 있다. 그야말로 조선시대 우리는 ‘요람에서 무덤까지’ 종이와 함께한 것이다. 세계 어디를 봐도 이렇게 종이와 함께 사는 사람들은 없으니, 비록 기원지는 아니지만 ‘종이의 나라’라고 해도 과언이 아닐 것이다.하지만 이런 우수한 한지의 전통이 어떻게 시작되었는지에 대한 기록이 없다. 다만 고구려의 종이인 만지(蠻紙)가 명성을 떨쳤다고 한다. 751년 탈라스 전투에서 패한 고선지 장군의 당나라 부대에 포함돼 있던 제지 기술자가 사마르칸트에 고급 제지술을 전했는데, 이때 전해진 종이 기술이 고구려의 만지일 것이라는 주장도 있다. 사마르칸트에 전해진 고급 제지술은 아랍권에 확산돼 출판문화를 비약적으로 진보시켜 아랍권의 문명 창달에 크게 기여했다.

문화재로 신분 상승한 폐지

당신이 남긴 메모지나 시험지도 우연히 장롱 밑에 묻혀 있다 수 천 년 뒤에 발견된다면 수많은 역사가들의 사랑을 받고 교과서에도 등장할지 모른다.

디지털 시대, 종이의 존재 이유

지난 2000년간 우리와 함께했던 종이의 운명도 최근 급변하고 있다. 종이를 대체하는 합성섬유 포장재가 넘쳐나고 디지털 사회가 빨라지면서 각 학교와 기관들은 ‘페이퍼리스(paperless)’를 선언하고 있다. 심지어 대학 도서관들은 석박사 학위 논문마저 온라인으로 수령하기 시작했다.

종이가 필요 없는 시대라고 하지만 과연 현재의 디지털 매체가 몇백 년 뒤에도 남아 있을지는 의문이다. 처음 컴퓨터를 사용했던 때에 사용했던 플로피디스크는 저장버튼의 아이콘으로만 남아 있고 그것을 읽어낼 수 있는 매체는 거의 사라졌다. 나의 대학 시절 기억은 오로지 종이로만 남아 있을 뿐이다. 지난 30년 사이 자료는 CD와 USB를 거쳐 지금은 클라우드에 담아두고 있다. 몇백 년 또는 몇천 년 뒤 현대문명의 패러다임이 바뀌어 우리가 알고 있는 매체가 완전히 사라지고 망각된 뒤라면 지금의 자료를 제대로 읽어 낼 가능성은 거의 없다.

여전히 대학을 비롯한 여러 도서관들이 디지털화에 박차를 가하며 종이책의 비중을 줄이지만 종이가 완전히 사라질 수 없는 이유가 여기에 있다. 인간이 오감으로 느끼고 손으로 글을 쓰는 능력이 계속되는 한 종이도 함께 진화할 것이다.

강인욱 경희대 사학과 교수

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

1 month ago

8

1 month ago

8

![[기고]K건기식 미래 '홍삼'에 달렸다](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051513514448676_1.jpg)

![백종원의 '골든타임'[우보세]](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051514510180238_1.jpg)

![[기고]인공지능 시대의 도량형(度量衡) 이야기](https://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051513191631843_1.jpg)

![우주·남극연구 파트너 한·칠레[공관에서 온 편지]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

![적국도 품는 '사업가' 트럼프의 실리외교 [기자수첩]](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051511301518854_1.jpg)

![[투데이 窓]악(惡), 어디까지 겪어봤니?](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051513194823512_1.jpg)

![[팔면봉] 대선 얼마 안 남았는데 ‘尹 탈당 문제’ 매듭 못 짓는 국힘. 외](https://it.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![[권지예의 이심전심] 장벽이 아니라 다리가 필요할 때](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

English (US) ·

English (US) ·