![[데스크 칼럼] 허울뿐인 미술품 물납제](https://img.hankyung.com/photo/202508/07.20116591.1.jpg)

20세기를 대표하는 화가 파블로 피카소의 작품을 전문적으로 전시하기 위한 미술관은 전 세계에 10곳 정도 있다. 그중 피카소의 작품을 시대별로 모두 볼 수 있을 정도로 방대한 컬렉션을 보유한 곳은 프랑스 파리에 있는 국립 피카소 미술관이 유일하다. 이 미술관은 상속세를 미술품으로 대신 낼 수 있는 ‘미술품 물납제’ 덕분에 탄생할 수 있었다. 1973년 피카소 사망 이후 그의 작품과 재산을 물려받은 6명의 상속인은 막대한 상속세를 낼 돈이 없어 약 5000점의 피카소 작품을 세금 대신 냈다. 프랑스 정부는 이때 확보한 작품을 기반으로 1985년 파리 시내에 피카소의 삶과 작품 세계를 기리기 위한 미술관을 건립했다.

2년 반 동안 물납 단 한 건

미술품 물납제는 공공 미술관의 컬렉션 강화, 국민의 예술 향유 기회 확대, 국가 예술 유산의 해외 유출 방지 등을 이유로 주요 선진국에서 오래전부터 시행해 왔다. 국내에선 2023년이 돼서야 도입됐다. 일제강점기에 전 재산을 바쳐 우리 문화재를 지켜낸 간송 전형필 선생의 후손들이 막대한 상속세 재원을 마련하기 위해 문화재를 경매시장에 내놓은 사건이 알려진 것이 계기가 됐다. 제도 시행 초기 미술계에선 국내에서도 미술품 물납제가 활성화될 것이란 기대가 높았다. 그런데 제도 시행 후 약 2년 반이 지났지만 미술품으로 상속세를 납부한 사례는 단 한 건에 불과하다. 왜 그럴까.

전문가들은 국내 미술품 물납제는 선진국과 비교해 지나치게 엄격하게 설계됐다는 점을 주된 이유로 꼽는다. 현행 상속증여세법에 따르면 사람들은 자신이 상속받은 미술품 자체에 부과된 상속세액의 한도 내에서만 해당 미술품으로 물납이 가능하다. 가령 총상속세액이 100억원인데 그중 미술품에 대한 세액이 10억원이라면, 오직 10억원의 세금 납부를 위해서만 미술품을 사용할 수 있다. 그것도 상속세 납부세액이 상속재산 중 금융재산의 가액을 초과하는 경우에만 물납이 허용된다. 미술품에 대한 가치평가 절차가 지나치게 복잡해 불확실성이 크다는 점도 문제다. 현행 평가 시스템은 관할세무서, 문화체육관광부, 내·외부 전문가로 구성된 미술품 물납 심의위원회를 거치는 다단계 구조로 이뤄져 있다. 문제는 이 과정 전반에 ‘국고 손실’에 대한 우려가 깊이 배어 있어 납세자 입장에서는 작품을 시장에서 파는 것보다 불리하게 평가받을 위험이 크다고 판단하게 된다는 점이다.

제도 보완책 마련 시급

한국과 달리 해외 주요국은 각기 다른 방식으로 미술품 물납제를 성공적으로 운영하면서 국가 문화자산을 풍성하게 만들고 있다. 영국은 미술품 물납제를 이용하면 상속세의 25%를 감면해주는 인센티브를 제공하고 있다. 프랑스는 상속세뿐만 아니라 증여세, 부유세 등 다양한 세금을 미술품으로 낼 수 있게 했다.

한국은 지나치게 엄격하게 설계된 제도 탓에 신청률이 저조하고, 이는 제도 무용론을 정당화하는 악순환의 고리에 갇혀 있다. 미술품 물납제가 제대로 작동하게 하기 위해서는 과감한 제도 개선이 필요하다. 미술품에 부과된 세액뿐 아니라 전체 상속세액 납부에 미술품을 사용할 수 있도록 하고, 금융재산이 부족해야만 물납을 허용하는 조항을 삭제하는 것은 그 출발점이 될 것이다.

1 month ago

5

1 month ago

5

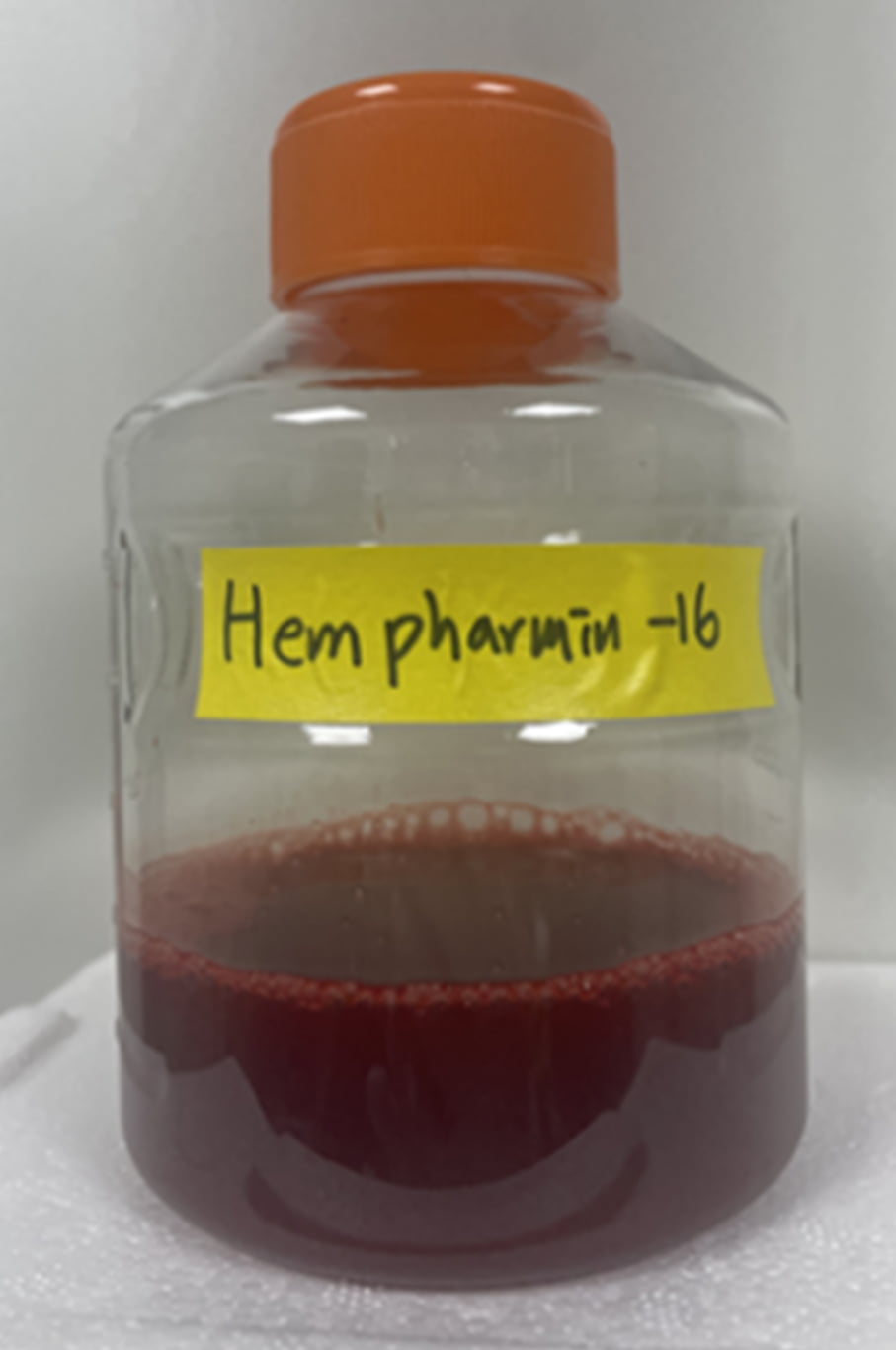

![K바이오 숨통 끊는 사모펀드[류성의 제약국부론]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

![[부고] 김형우(한반도문화관광연구원 원장)씨 부친상](https://img.etnews.com/2017/img/facebookblank.png)

![[기자수첩] 장동혁 대표의 리더십](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/09/2025091614365769233_1.jpg)

![[광화문] 쳇바퀴 도는 'K-자율주행'](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/09/2025091711373663582_1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·