![[데스크 칼럼] 멈춰 선 민간 개발 생태계](https://img.hankyung.com/photo/202508/07.18256415.1.jpg)

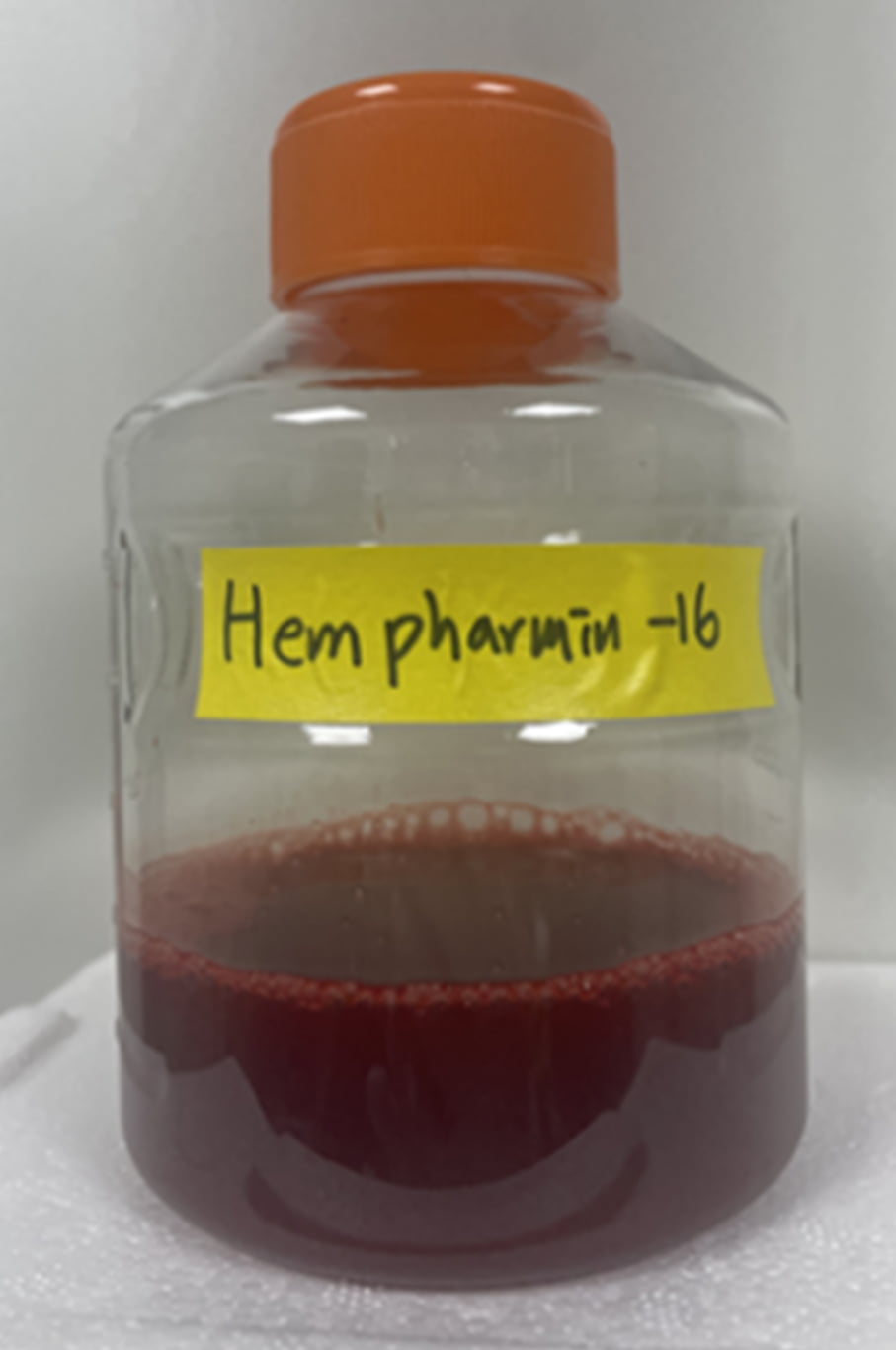

“우리는 땅을 사서 개발하는 회사입니다. 그런데 요즘은 주식으로 돈을 벌고 있으니….”

한 부동산 개발업체 대표의 말이다. 이 회사는 올해 상반기 자체 자금 50억원으로 원자력 테마주에 투자해 수십억원의 수익을 올렸다. 외형만 보면 성공적인 투자 같지만 이 수익은 본업이 멈췄다는 방증이기도 하다. 최근 디벨로퍼(부동산 개발업체)업계는 사실상 ‘개점휴업’ 상태다. “코로나19 직후 토지를 사지 않은 회사는 운이 좋다”는 말이 공공연히 나올 정도다. 2021~2022년 고점에 토지를 매입한 디벨로퍼는 대부분 브리지론(초기 토지 확보를 위한 단기대출)에 얽매여 자금 조달은 물론 사업 착수조차 하지 못하고 있다.

좌초하는 민간 개발시장

국내 개발시장이 멈춰 섰다. 한국부동산개발협회에 따르면 올해 상반기 폐업하거나 등록이 취소된 개발업체는 100곳을 웃돈다. 관련 제도가 시행된 2007년 이후 반기 기준 최대치다. 최근 2년간 문을 닫은 디벨로퍼는 350여 곳에 이른다. 지난해 부동산 개발업 매출은 28조217억원으로 2021년(54조6832억원)에 비해 반 토막이 났다.

문제는 이들이 사라지면 주택 공급 생태계도 함께 무너진다는 점이다. 디벨로퍼는 아파트뿐 아니라 지식산업센터, 오피스텔, 상업시설 등 다양한 상품을 개발하며 민간 공급의 한 축을 담당해 왔다. 재건축·재개발 조합, 건설회사와 함께 주택 생태계를 구성하는 실질적 주체다.

하지만 최근 수년간 금리 인상, 자재비 급등, 인허가 지연, 지방 미분양 증가 등 악재가 겹치며 궁지에 몰렸다. 금융권의 만기 전 자금회수(EOD·기한이익상실) 요구까지 이어지며 수많은 프로젝트가 좌초 상태에 놓였다.

그 여파는 공급 공백으로 이어질 수밖에 없다. 업계에서는 연간 50만 가구의 주택이 필요하다고 보고 있다. 이 중 85%가량은 민간이 책임지는 구조다. 최근 정부는 LH(한국토지주택공사) 등 공공 주도의 공급 확대를 강조하고 있지만, 지난해 말 기준 LH 부채는 160조원을 넘어섰다. 공공이 감당할 수 있는 공급 물량은 한계가 분명하다. 오피스텔·지식산업센터 등 비주택 공급까지 고려하면 디벨로퍼의 시장 복귀는 더욱 절실하다.

공급 생태계 복원해야

최근 정부는 고강도 대출 규제(6·27 부동산 대책)로 강남 집값 잡기에 나섰다. 일단 강남과 한강 벨트의 상승세는 다소 진정된 분위기다. 하지만 시장에선 “효과가 길어야 3개월”이라는 지적이 나온다. 실수요자까지 거래에서 밀어내는 인위적 규제가 장기화하면 매매시장뿐 아니라 분양시장까지 얼어붙는다. 잔금 대출과 이주비 대출까지 사실상 막아버린 조치는 도심 공급을 가로막는 것과 다름없다. 이제는 금융기관이 개발 프로젝트에 자금을 공급하고, 건설사가 수주에 나설 수 있도록 정상화된 여건을 조속히 마련해야 한다.

디벨로퍼를 무조건 투기 세력으로 매도해서는 안 된다. 이들이 거두는 개발이익 상당 부분은 법인세와 개발부담금, 기부채납 등으로 사회에 환원되고 있다. 시장의 핵심 플레이어인 디벨로퍼가 본연의 역할을 하고 정상적인 수익 구조 속에서 사회적 가치를 창출하도록 유도해야 할 시점이다. 민간 공급 생태계 회복 없이는 주택시장 정상화도 요원하다. 정부가 조만간 내놓을 주택 공급 대책의 핵심은 여기에 있어야 한다.

4 weeks ago

7

4 weeks ago

7

![[5분 칼럼] “숙청이나 혁명이 벌어지고 있는 건가”](https://www.chosun.com/resizer/v2/IHEARY4MWFN5JDXS5YMFRZBREA.jpg?auth=521605aac0288a64a48c04d473b274c06bec7a9fe97fd37393a6514b6f4f5368&smart=true&width=500&height=241)

![한우, 식탁을 넘어 삶과 환경을 잇다[기고]](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/09/2025090117551124167_1.jpg)

![[광화문]한국어의 세계화](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/09/2025090313090437222_1.jpg)

![[기고]약으로 배 채우는 노인들](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

![[기고]화재·폭발사고 예방으로 안전한 일터를](https://thumb.mt.co.kr/21/2025/09/2025090310423694592_1.jpg)

![[기자수첩]'모험자본 공급' 임무의 의미](https://thumb.mt.co.kr/21/2025/08/2025082915540334256_1.jpg)

![[투데이 窓]AI에 경계·저항해야 하는 이유](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/09/2025090216071136633_1.jpg)

English (US) ·

English (US) ·