일제 상징 ‘조선신궁’과 함께 개장… 9000평 육상경기장 등 규모 상당해

日 경기대회 ‘조선 예선’ 치러졌으나 조선인 출전 늘며 민족적 경쟁場 돼

태평양전쟁 때 군사훈련장으로 전락… 2008년 ‘83년 역사’ 뒤로하고 철거

2008년 5월 14일 서울시는 철거를 앞둔 동대문운동장에서 ‘굿바이 동대문운동장’이라는 행사를 개최했다. 행사는 서울시장과 홍명보 한국 축구대표팀 감독(당시 한국올림픽축구대표팀 코치), 고 유상철 전 인천 감독(당시 선수) 등이 마지막으로 축구공을 차는 ‘굿바이 킥’에 이어 운동장 북쪽의 전광판을 철거하는 순서로 진행됐다. 일제강점기 경성운동장으로 개장해 광복 후 서울운동장을 거쳐 1980년대 잠실 올림픽경기장이 새롭게 들어설 때까지 근 반세기 이상 한국 근현대 스포츠의 ‘메인스타디움’ 역할을 했던 동대문운동장은 그렇게 역사 속으로 사라졌다.》

1925년 10월 15일 경성운동장이 정식 개장했다. 개장식은 신도 의식으로 치러졌다. 정확하게 말하자면 이틀 전 신축 경성역에 신궁의 신체를 실은 첫 열차가 들어온 것과 마찬가지로 운동장 개장식도 조선신궁 진좌제(鎭坐祭·신사에 신을 모시는 의식)에 맞춘 것이었다. 16일부터 사흘 동안은 제1회 조선신궁 경기대회가 열렸다. 총독 사이토 마코토(齋藤實)는 축사에서 “우리 나라에서는 신 앞에서 재주를 겨루는 일이 널리 행하여 사기의 발양을 도모하는 것이니 지금 진좌제를 맞이해 고래의 관례에 의해 경기를 한다”고 했다. 경성운동장에서의 운동경기는 일본의 신 앞에서 자신의 기예를 선보이는 것으로 시작됐던 셈이다.

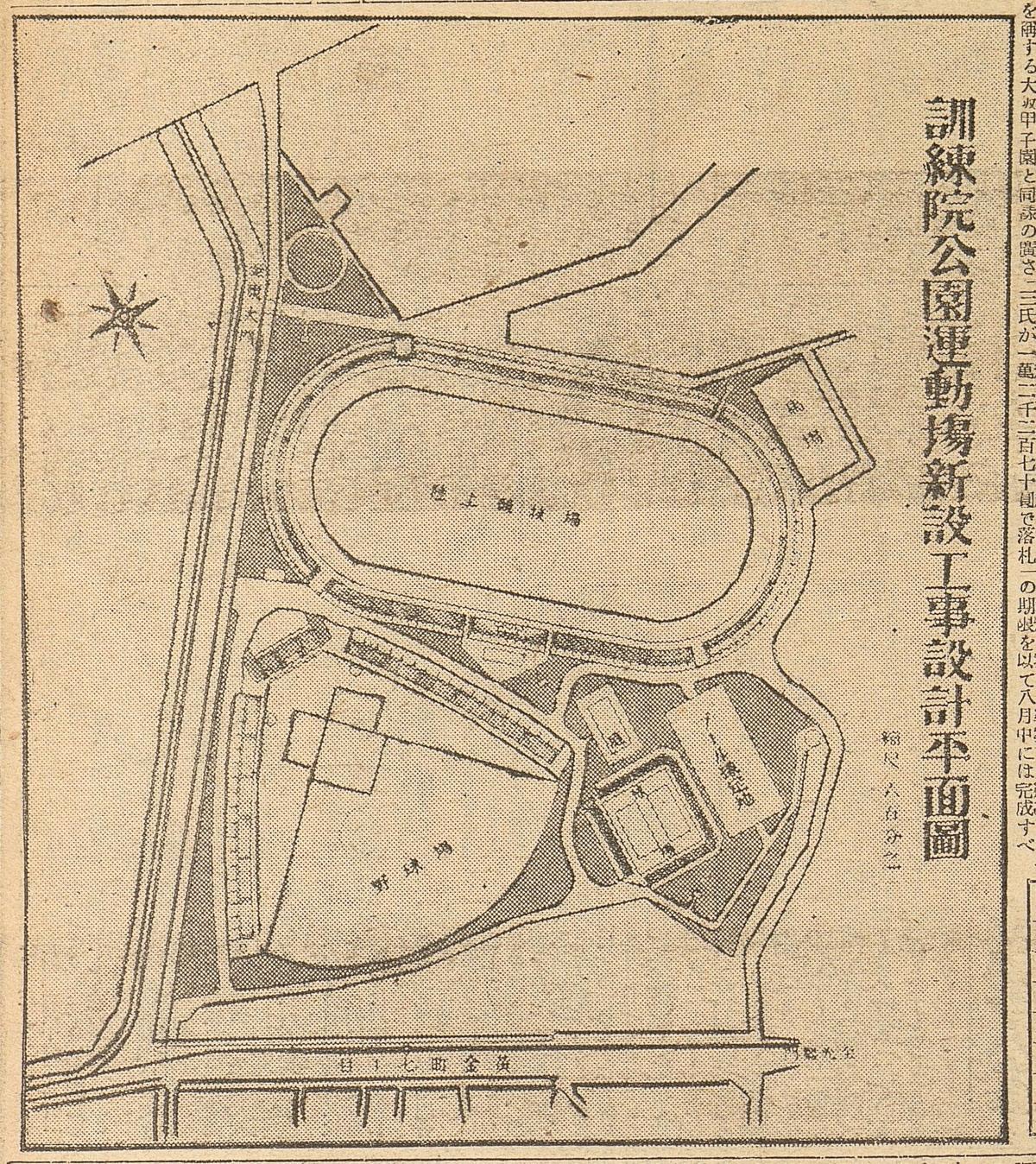

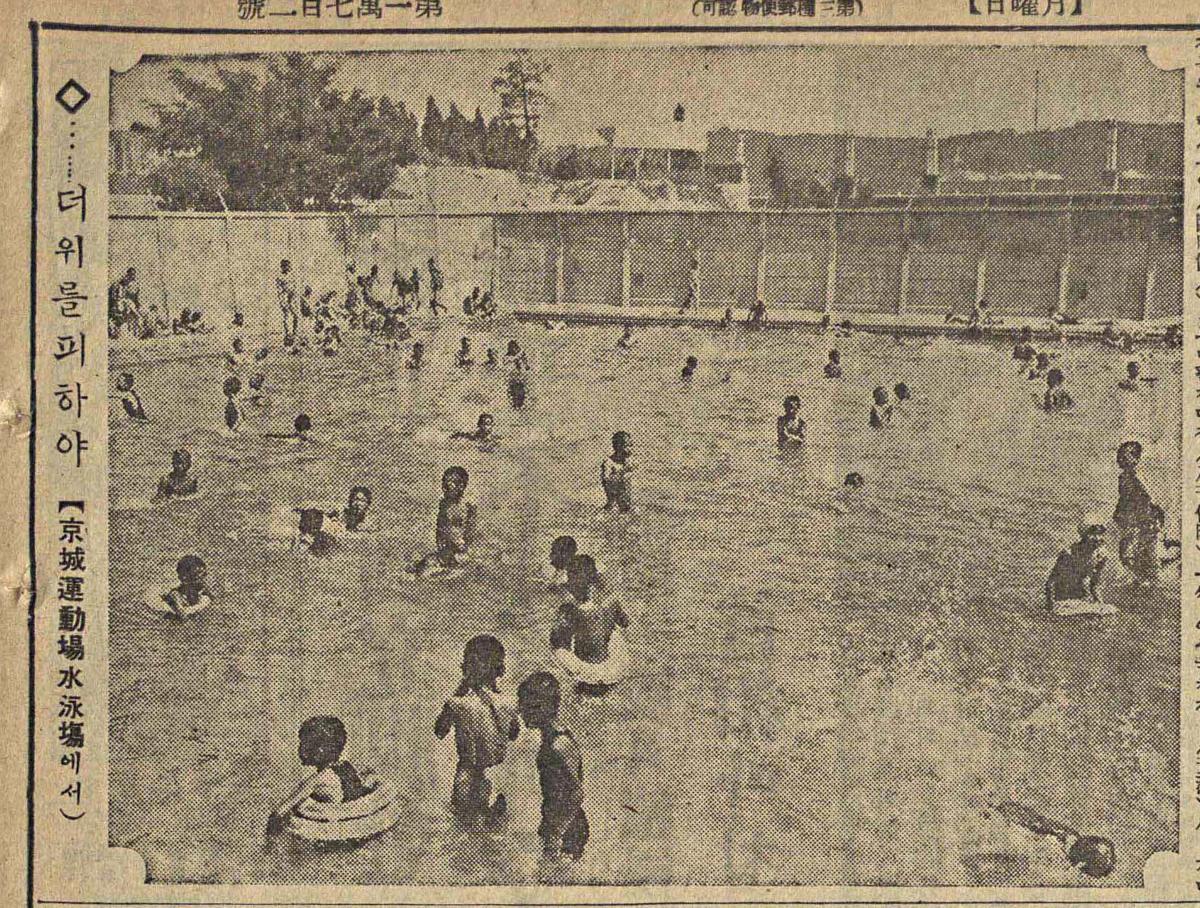

이때부터 매년 열린 조선신궁 경기대회는 사실 도쿄에서 열리는 메이지신궁 경기대회의 ‘조선 예선’이었다. 일본인 중심 반관반민의 조선체육협회가 주도했기 때문에 조선체육회 측은 참여하지 않았다. 그러나 개별적인 조선인 팀의 참여는 있었다. 제1회 대회부터 배구와 농구는 조선인 팀이 우승을 했다. 시간이 흐르면서 조선인의 출전은 증가하는 경향을 보였다. 올림픽 등 국제 스포츠 경기에 출전하려면 좋으나 싫으나 관이 주관하는 ‘공식대회’를 통과하는 수밖에 없었기 때문이다. 마라톤 영웅 손기정도 1934년 조선신궁 경기대회 5000m에서 우승한 데 이어 이듬해 메이지신궁 경기대회에서 마라톤 풀코스를 우승함으로써 올림픽 출전의 길이 열렸다. 그럼에도 불구하고 관변 운동장인 경성운동장에 대해 조선인은 불편한 감정을 느낄 수밖에 없었다. “30만 부민을 위하여라는 경성부 경영의 경성운동장이 을축년(1925) 10월 15일에 와서 새로 생겼나니 즉 훈련원 동편 구릉이던 그곳이었다. 1만여 평의 육상경기장이며 5000여 평의 야구장이며 1000여 평의 정구장이며 평탄 광활한 것이 실로 대규모적이다. 관람석도 그럴 듯이 되었고 수도며 변소며 외방선(外防線) 등 설비가 모르긴 하지만 동양 제일이라고 할 만하다. 그런데 예의 관영인지라 경기가 있을 때마다 관람료, 좌석료의 중세는 말도 말고, 부청 관리, 순사 등의 관객 감시가 무엇보다 불쾌하다고 비난이 많다. 집회장은 그만큼 다수인인 것과 같이 그만큼 질서 유지가 곤란한 바가 아닌 바 아니지만 너무 관세(官勢)만 내세우는 것은 운동장으로서의 너무 부자유가 아닐까.”(개벽 ‘경성은 일년간 얼마나 변했나?’, 1925년 12월호)그러나 현실적으로 경성운동장만 한 경기장을 찾기는 어려웠다. 조선체육회는 조선신궁 경기대회에 대항해 육상, 야구, 정구, 축구 등 여러 종목의 ‘전조선 대회’를 개최했다. 사립학교 운동장을 경기장으로 사용하다 보니 불편함이 컸다. 그리하여 점차 전조선 대회도 경성운동장에서 개최하는 경우가 늘었다. 이런 가운데 조선인 스포츠 스타도 탄생했다. 조선어 언론은 1928년 경성운동장에서 열린 한 야구경기를 대서특필했다. 구락부 야구전 연희전문학교 대 경성의학전문학교 경기에서 “경성운동장 개설 이래로 정규의 담장을 넘어가는 대본루타(大本壘打· 홈런)를 친 초유의 기록을 조선인이 지었”기 때문이다. 연희전문의 이영민 선수였다. 그는 “제일회에 이사후 제이구 인코-너를 스코어판장(板墻)을 넘겨서 본루에서 370척을 거리한 판을 넘겨 낙구했다.” 개장 이래 3년간 일본인이 한 번도 넘기지 못한 경성운동장 중앙펜스를 조선인 선수가 넘긴 ‘쾌거’였다.(동아일보, 1928년 6월 10일)

이렇듯 조선을 대표하는 종합경기장이자 경성부민의 위락시설, 조선인과 일본인 간 미묘한 민족적 경쟁의 장이었던 경성운동장의 성격은 일제가 침략전쟁을 도발하면서 바뀌어 갔다. 태평양전쟁이 한창이던 1943년 사실상 군사훈련장이 된 경성운동장의 풍경은 이러했다.

“건민강병(健民强兵)의 커다란 새로운 지표 밑에 온갖 운동경기가 통제되는 데에 발맞추어 경성부에서도 부영 경성운동장을 새로운 체제에 입각하여 종래 각종 운동경기에 사용하던 것을 억제하고 일반 청소년의 연성(練成)과 산업전사들의 체위 단련을 위한 유일한 도장으로 제공하기로 되었다. 이러한 결전적 이념 밑에 현재 야구장을 제1연성장, 육상장을 제2연성장으로 명칭을 고쳐 산업전사들의 집단체조 또는 자전거에 의한 부녀들의 기계화 훈련 등 집단적 연성의 일대 도장이 되게 하고자 부에서는 방금 운동장 사용조례를 고치는 준비를” 했다.(매일신보,1943년 5월 26일)

염복규 서울시립대 국사학과 교수

- 좋아요 0개

- 슬퍼요 0개

- 화나요 0개

1 month ago

10

1 month ago

10

![[기고]K건기식 미래 '홍삼'에 달렸다](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051513514448676_1.jpg)

![백종원의 '골든타임'[우보세]](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051514510180238_1.jpg)

![[기고]인공지능 시대의 도량형(度量衡) 이야기](https://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051513191631843_1.jpg)

![우주·남극연구 파트너 한·칠레[공관에서 온 편지]](https://www.edaily.co.kr/profile_edaily_512.png)

![적국도 품는 '사업가' 트럼프의 실리외교 [기자수첩]](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051511301518854_1.jpg)

![[투데이 窓]악(惡), 어디까지 겪어봤니?](http://thumb.mt.co.kr/21/2025/05/2025051513194823512_1.jpg)

![[팔면봉] 대선 얼마 안 남았는데 ‘尹 탈당 문제’ 매듭 못 짓는 국힘. 외](https://it.peoplentools.com/site/assets/img/broken.gif)

![[권지예의 이심전심] 장벽이 아니라 다리가 필요할 때](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

English (US) ·

English (US) ·