전 세계가 주도권을 쥐기 위해 혈투를 벌이고 있는 인공지능(AI)의 씨앗은 대학에서 나왔다. 매사추세츠공대(MIT)의 전설적인 컴퓨터과학 교수 마빈 민스키가 1966년 비전 시스템을 개발하며 아이디어로만 있던 AI에 형체를 입혔다. AI에 딥러닝 기술을 구현한 것은 알렉스넷이다. 2012년 캐나다 토론토대 교수 제프리 힌턴과 그의 두 제자 알렉스 크리제브스키, 일리야 수츠케버(오픈AI 공동 창업자)가 만든 모델이다. 이후 구글, 오픈AI 등 거대 자본을 가진 기업이 뛰어들어 챗GPT 같은 생성형 AI가 탄생했다.

AI뿐만 아니라 합성생물학, 차세대 에너지, 휴머노이드 로봇 등 미래를 이끌 ‘퓨처 테크’ 대부분이 ‘대학→스타트업→대기업’이라는 경로를 거쳐 산업화 길을 걷는다. 미국이 입증했고, 중국이 모방을 넘어 그들만의 방식으로 발전시키고 있는 성공 방정식이다. 서울대를 비롯해 국내 주요 대학의 전력 부족 문제를 가볍게 볼 일이 아닌 이유다.

◇추가 전력 확보에 혈안인 대학

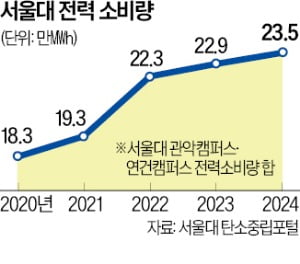

서울대의 전력 사정은 한국 대학 연구개발(R&D)의 현실을 적나라하게 보여준다. 서울대 컴퓨터공학과 A교수는 “특히 신임 교수들은 연구에 필요한 추가 전력을 배분받기 위해 공대 내부에서 경쟁을 벌여야 하는 상황”이라고 말했다. 전력 부족으로 연구소 곳곳은 ‘전기 난민’ 신세다. 서울대 공과대학 B교수는 “최신형은 아니지만 그래픽처리장치(GPU)를 대량으로 들여오는 연구소가 늘면서 공대 전체적으로 전력이 부족해 트랜지스터의 전기적 특성을 측정하는 핵심 실험을 멈춘 적도 더러 있다”며 “공용 라인에선 도저히 전기를 끌어다 쓸 수 없어 별도 전용선 공사를 한 뒤 연구를 이어가야만 했다”고 토로했다.

하지만 서울대는 개선할 방법이 마땅치 않아 속앓이만 하고 있다. 2021년부터 한국전력에 AI·반도체 연구를 위한 데이터센터용 전력 공급을 요청했지만, 인근 전력 설비 부족으로 사실상 거절당한 것으로 알려졌다. 지난해 8월에도 10㎿ 규모 전기 수요를 반영한 ‘수전예정통지’를 한전에 보냈다. 공대 관계자는 “한전 측에선 전력계통영향평가를 신청해야 검토해 보겠다고 하는데 행정 절차에 수억원의 비용이 드는 데다 결과가 나오려면 최소 5년 이상 걸릴 것으로 예상돼 계통영향평가 신청을 보류한 상태”라고 말했다. 연세대 관계자는 “‘추가 전력 신청만 해도 최소 몇 년은 걸린다’는 인식이 퍼져 있다”며 “전력 인프라가 첨단 연구개발 속도를 따라가지 못하는 구조”라고 꼬집었다.

◇대학 R&D가 ‘퓨처테크’의 원천

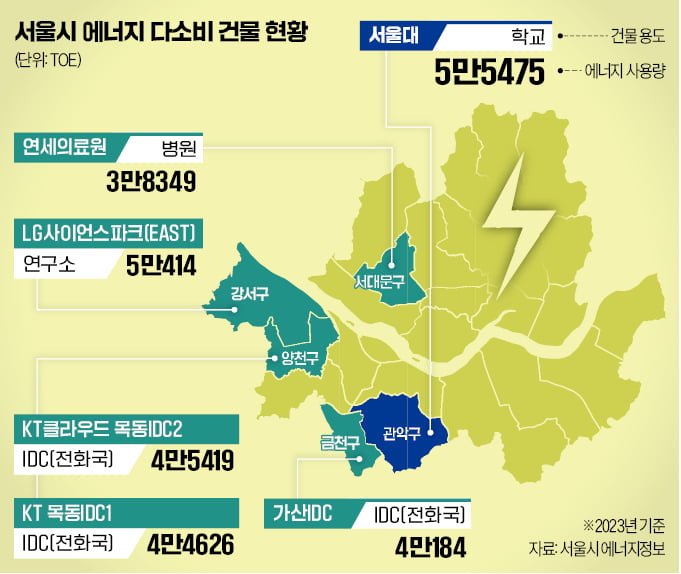

그동안 한국의 R&D 시스템은 기업과 정부출연연구소에 편중됐다. 기술 추격형 모델에 적합한 데다 전력 인프라가 취약한 서울 도심에서 대규모 연구를 수행하기 어렵다는 현실적 이유를 감안한 방식이다. 대학은 상대적으로 전기를 적게 소비하는 기초 연구에 집중했다. 사정이 이렇다 보니 기업과 대학의 연계는 느슨해졌다. 대학 쪽에선 “삼성이 국내 대학에 기부는 해도 R&D 협력은 안 한 지 오래”라는 말이 나올 정도다.

삼성전자, 현대자동차 등 주요 기업이 스탠퍼드대, MIT 등 미국 유수 대학들과 공동 연구를 강화하는 이유다. 한 대학 AI센터 관계자는 “GPU를 사도 못 돌리는 곳에 누가 투자하겠냐”며 “연구 인프라 경쟁에서 한국은 사실상 탈락 직전”이라고 지적했다. 대학의 혁신 역량을 살리지 못하면 ‘AI 100조원 투자’도 공염불이 될 것이란 얘기다.

일각에선 AI 등 첨단산업 분야에서 대학 R&D를 통합해 수도권 외곽으로 이전할 필요가 있다는 주장도 나온다. 장길수 고려대 공대 학장은 “지방에 AI 연구용 거점을 만드는 방안도 고려해야 한다”며 “단기 처방이나 기관별 자구책을 넘어 교육·과학 부문의 전력 수급을 국가 에너지 전략안에 포함하는 근본적 전환이 필요하다”고 강조했다. 하지만 지방으로 R&D를 옮길 경우 해외 인재 유치 정책과 모순될 것이란 반론도 만만치 않다.

안정훈/최영총 기자 ajh6321@hankyung.com

21 hours ago

1

21 hours ago

1

![[VCT 퍼시픽 스테이지 1] 젠지, 리검 퀀에 패배…준우승 마무리](https://pimg.mk.co.kr/news/cms/202505/12/news-p.v1.20250512.0c8f8ac31969420fbac664b70a1f9b77_R.jpg)

![[권지예의 이심전심] 장벽이 아니라 다리가 필요할 때](https://static.hankyung.com/img/logo/logo-news-sns.png?v=20201130)

English (US) ·

English (US) ·